Vesuvio, elaborate le prime mappe legate ai pericoli delle colate di fango: lo studio Ingv

CronacaDopo un’eruzione vulcanica, hanno rilevato gli esperti, è possibile che si generi un flusso formato “da una miscela di frammenti, in prevalenza vulcanici, e acqua della consistenza del fango che tende ad incanalarsi lungo le valli e a fermarsi ai piedi dei versanti”. Si tratta del fenomeno denominato “lahar”, considerato uno dei più pericolosi tra quelli implicati nelle eruzioni vulcaniche. Proprio quello al centro di tre studi pubblicati sulla rivista scientifica internazionale “Solid Earth”

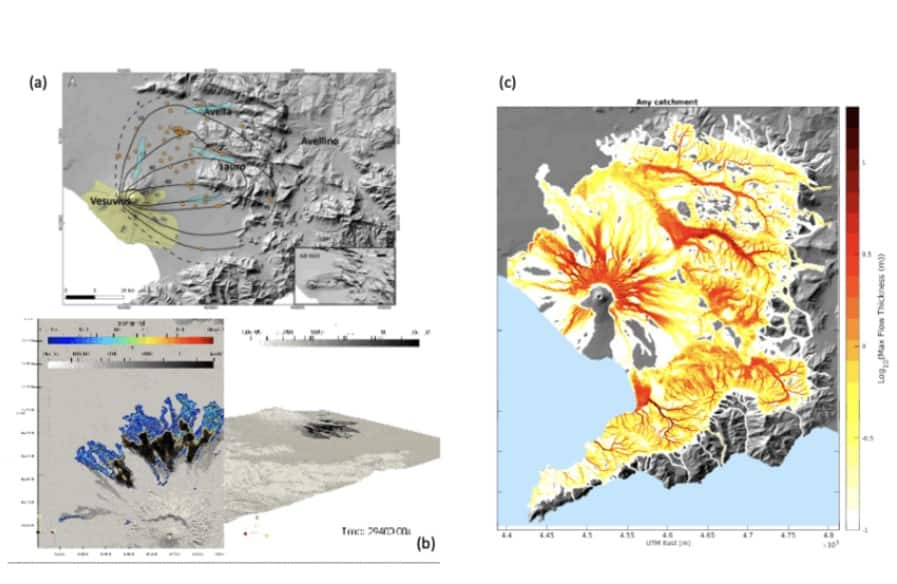

Un “progetto ambizioso”: così l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha definito un complesso lavoro di studio curato da un team multidisciplinare di ricercatori dell’Istituto oltre che della Heriot-Watt University nel Regno Unito, dell’Università di Pisa, dell’Università di Torino e dell’Università di Bari, sul Vesuvio. In particolare, la ricerca è riuscita a valutare “quantitativamente la pericolosità sulla Piana Campana delle possibili colate di fango causate dalla ri-mobilizzazione dei depositi di caduta e dei flussi piroclastici durante, o nei mesi immediatamente successivi, un’eruzione del Vesuvio simili a quelle sub-pliniane del 472 e del 1631 d.C.” I risultati di questo studio, sono stati pubblicati in tre diversi articoli correlati sulla rivista scientifica internazionale “Solid Earth”.

Il fenomeno dei “lahar”

Come spiega proprio l’Ingv sul proprio sito, dopo un’eruzione vulcanica è possibile che si generi un flusso formato “da una miscela di frammenti, in prevalenza vulcanici, e acqua della consistenza del fango che tende ad incanalarsi lungo le valli e a fermarsi ai piedi dei versanti”. Si tratta del fenomeno denominato “lahar”, considerato uno dei più pericolosi tra quelli implicati nelle eruzioni vulcaniche. E, a causa della potenza distruttiva che li caratterizza, i “lahar” possono indurre “cambiamenti significativi nel paesaggio, con impatti drammatici sulla popolazione e sulle infrastrutture”, hanno spiegato gli esperti. Nel focus dei vulcanologi c’è la Piana Campana, cioè l’area pianeggiante che si staglia a partire dal Tirreno all’Appennino Campano, dal Garigliano alla Penisola Sorrentina, e che comprende anche i Campi Flegrei e il Vesuvio. Si tratta dell’area maggiormente soggetta proprio agli effetti dei “lahar”, considerando che le pendici dei vulcani della zona sono “ricoperti da depositi piroclastici delle eruzioni esplosive di questi vulcani facilmente ri-mobilizzabili, soprattutto dopo piogge intense e prolungate”.

I tre studi correlati

La particolarità del lavoro di ricerca è che per la prima volta in assoluto è stato possibile valutare la pericolosità probabilistica delle colate di fango. Entrando nello specifico, il primo dei tre studi, che si è concentrato sui rilievi di campagna, ha permesso di elaborare dati, inseriti in un database completo delle caratteristiche stratigrafiche e sedimentologiche dei depositi delle eruzioni del 472 d.C. e di quella più recente del 1631, dei relativi depositi da lahar e del loro impatto sul territorio. Campioni di queste eruzioni sono stati estratti in circa 500 punti della Piana Campana posizionati a distanze variabili dal Vesuvio, la cui analisi può disegnare adesso “in modo quantitativo gli effetti su larga scala e locali degli eventi studiati”. Il secondo, invece, ha permesso di delineare la simulazione numerica dei “lahar”, descrivendo alcune caratteristiche tipiche della propagazione dei flussi di fango e proponendo, attraverso un’analisi rigorosa, “i processi e i parametri più rilevanti ai fini della stima di pericolosità”. Il terzo, grazie ai risultati emersi dei primi due, ha messo a punto di mappe di pericolosità probabilistica dell’invasione delle colate di fango sulla Piana Campana, considerando diverse soglie di spessore e pressione dinamica delle colate.

)

)

)

)

)