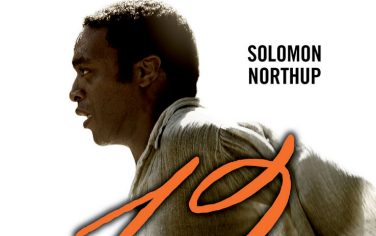

12 anni schiavo, l'autobiografia che ha ispirato il film

Spettacolo

Mentre la pellicola di Steve McQueen viene premiata agli Oscar, Newton Compton manda in libreria il diario dell'uomo nato libero e che fu reso schiavo per una dozzina di anni, da cui è tratto il lungometraggio. L'ESTRATTO

di Solomon Northup

Un mattino, sul finire di marzo del 1841, non avendo all’epoca particolari impegni che mi tenessero occupato, passeggiavo per il villaggio di Saratoga Springs, chiedendomi dove potessi trovare un impiego temporaneo in attesa della stagione lavorativa. Anne, come di consueto, era andata a Sandy Hill, a circa venti miglia di distanza, per occuparsi delle cucine della caffetteria di Sherrill durante le sedute del tribunale.

Elizabeth, se ben ricordo, era con lei. Margaret e Alonzo stavano con la zia a Saratoga. All’angolo fra Congress Street e Broadway, nei pressi della taverna che era allora e, da quel che ne so, è tuttora gestita dal signor Moon, mi vennero incontro due gentiluomini dall’aspetto rispettabile, che non avevo mai incontrato prima. Credo che a parlargli di me fosse stato qualcuno di mia conoscenza, dicendo loro che ero un abile suonatore di violino, ma per quanto mi sia sforzato non rammento chi fosse.

A ogni buon conto, i due guidarono subito la conversazione sull’argomento della musica, rivolgendomi numerose domande riguardo le mie capacità. Pienamente soddisfatti dalle risposte, proposero di avvalersi dei miei servizi per un breve periodo, dichiarando che ero proprio la persona necessaria alla loro attività. Si chiamavano, come mi avrebbero in seguito rivelato, Merrill Brown e Abram Hamilton, anche se ho validi motivi per dubitare che questi fossero i loro veri nomi. Il primo pareva avere circa quarant’anni di età, era piuttosto basso e tarchiato, con lineamenti che indicavano intelligenza e astuzia. Indossava una redingote nera e un cappello dello stesso colore e disse che risiedevano a Rochester, o a Syracuse. L’altro era un giovane di carnagione chiara e occhi azzurri e, credo, non doveva avere più di venticinque anni; indossava un soprabito color tabacco, un lustro cappello nero e un panciotto dagli eleganti ricami.

Tutto nel suo aspetto era assai alla moda. Appariva per certi versi effeminato, ma gradevole, e aveva le maniere disinvolte dell’uomo di mondo. Mi dissero che erano legati a una compagnia circense, all’epoca nella città di Washington, e che erano in viaggio per raggiungerla, dopo essersene separati brevemente per un’escursione a nord allo scopo di visitare la regione, pagandosi le spese con esibizioni occasionali. Aggiunsero anche che avevano incontrato grandi difficoltà nel procurarsi un degno accompagnamento musicale per i loro spettacoli e che se avessi viaggiato con loro fino a New York mi avrebbero dato un dollaro al giorno, più tre dollari per ogni sera in cui avessi suonato per loro, oltre a coprire le mie spese per il ritorno a Saratoga. Accettai subito l’allettante offerta, sia per la ricompensa promessa sia per il desiderio di visitare la metropoli.

Avevano fretta di partire. Convinto che la mia assenza sarebbe stata di breve durata, non ritenni necessario scrivere ad Anne dove mi sarei recato, immaginando in effetti che il mio ritorno potesse addirittura coincidere con il suo. Così, preso un cambio di biancheria e il mio violino, ero pronto a partire. Arrivò la carrozza: era coperta, tirata da una coppia di fieri cavalli bai, e il tutto aveva una grande aria di eleganza. I loro bagagli, consistenti di tre grossi bauli, erano legati alla rastrelliera, e, una volta salito a cassetta mentre gli altri due prendevano posto sul retro, mi allontanai da Saratoga sulla strada per Albany, estasiato per questa nuova occasione e felice come mai mi ero sentito in vita mia. Passammo per Ballston e, presa la strada costiera, la seguimmo fino ad Albany. Arrivammo in città prima del buio e alloggiammo in un albergo a sud del museo. Quella sera ebbi modo di assistere a una delle loro esibizioni, l’unica nell’intero arco di tempo che trascorsi in loro compagnia.

Hamilton era fermo sulla porta; io costituivo l’orchestra, mentre Brown si occupava dello spettacolo. Questi eseguì un numero da giocoliere, lanciando delle palle in aria, poi danzò su una fune, preparò delle frittelle in un cappello, produsse le strilla di maiali invisibili ed eseguì altri trucchi di ventriloquismo e prestidigitazione. Il pubblico era assai poco numeroso e di livello tutt’altro che scelto, e quando Hamilton ci riferì degli incassi parlò di «borse vuote e morti di fame».

Alle prime ore del mattino seguente ci rimettemmo in viaggio. Il grosso della loro conversazione riguardava ora la necessità di arrivare al circo in fretta e senza altri indugi. Proseguirono di corsa, senza più fermarsi per fare spettacoli, e a tempo debito arrivammo a New York, dove prendemmo alloggio in una pensione nella zona occidentale della città, in una strada che andava da Broadway fino al fiume. Immaginai che il mio viaggio fosse terminato e mi aspettavo di tornare a Saratoga da amici e famiglia entro uno, massimo due giorni. Brown e Hamilton, tuttavia, cominciarono a chiedermi con insistenza di proseguire con loro fino a Washington. Dissero che, con l’inizio della stagione estiva ormai imminente, il circo sarebbe partito per il Nord subito dopo il loro arrivo. Mi promisero lauti compensi se li avessi accompagnati. Si dilungarono molto sui vantaggi che ne sarebbero conseguiti per me, e la realtà che mi prospettarono era così lusinghiera che alla fine decisi di accettare.

Dal momento che stavamo per entrare in uno Stato schiavista, il mattino seguente mi suggerirono di procurarmi dei documenti che attestassero la mia posizione di uomo libero prima di lasciare New York. L’idea mi parve molto assennata, ma di sicuro non mi sarebbe venuta in mente se non fossero stati loro a parlarne.

Ci recammo subito presso quella che appresi essere la dogana. Lì dichiarai sotto giuramento che ero un uomo libero. Venne redatto un attestato e ci fu consegnato con l’ordine di portarlo all’ufficio del registro della Contea. Obbedimmo e, dopo che l’impiegato ebbe aggiunto qualcosa al documento, per il prezzo di sei scellini, tornammo alla dogana. Fu necessario sbrigare alcune formalità per il completamento della procedura, quindi, dopo aver corrisposto due dollari all’ufficiale, misi in tasca l’attestato e mi avviai coi due amici verso il nostro albergo. Devo confessare che all’epoca pensai che quei documenti di certo non valevano il prezzo pagato per ottenerli, non avendo mai conosciuto la minima apprensione per l’incolumità della mia persona. L’impiegato del registro, ricordo, prese un appunto in un grande libro che, presumo, è ancora in quell’ufficio. Sono sicuro che un controllo delle annotazioni inserite negli ultimi giorni di marzo o nei primi di aprile del 1841 potrà soddisfare gli scettici, quanto meno riguardo a questa particolare transazione. Riguardo ai miei due compagni di viaggio, instaurai con loro un rapporto di grande confidenza e giunsi a fidarmi di loro in maniera quasi totale. Il modo in cui parlavano e si comportavano con me, l’accorto consiglio circa l’attestato e innumerevoli altri, piccoli gesti che non è necessario ripetere, tutto indicava che fossero dei veri amici, sinceramente preoccupati per il mio benessere. Non so bene se lo fossero davvero. Non so se si macchiarono della grande infamia della quale ora li ritengo colpevoli.

Chi legge queste pagine avrà, come me, l’opportunità di stabilire se ebbero un ruolo nelle mie disgrazie, se come mostri scaltri e disumani travestiti da uomini mi attirarono volutamente lontano dalla mia casa, dalla mia famiglia e dalla libertà in nome del denaro.

Se furono davvero innocenti, allora la mia improvvisa sparizione è davvero inspiegabile; ma ripensando a tutte le circostanze di quegli eventi, proprio non riesco a concedere loro un così caritatevole beneficio del dubbio. Dopo avermi dato il denaro, del quale parevano muniti in abbondanza, mi suggerirono di non aggirarmi per le strade di sera, dal momento che non avevo familiarità con le usanze della città. Promisi di tener da conto quei consigli, mi separai da loro e subito un servitore di colore mi accompagnò in una stanza sul retro dell’albergo, al pianterreno. Mi stesi a letto, pensando alla mia casa, a mia moglie e ai miei figli e alla lunga distanza che ci separava, finché non mi addormentai. Ma nessun angelo misericordioso venne al mio capezzale per dirmi di fuggire, nessuna voce pietosa mi avvisò in sogno dell’ordalia che stavo per affrontare.

Il giorno seguente ci fu una grande sfilata a Washington. Nell’aria risuonavano il boato dei cannoni e i rintocchi delle campane, molte case erano drappeggiate di crespo e le strade erano affollate di gente vestita a lutto. Il corteo fece la sua apparizione avanzando lento lungo il viale, carro dopo carro, in lunga successione, mentre migliaia e migliaia di persone seguivano a piedi muovendosi al ritmo di una musica malinconica. Stavano portando il corpo di Harrison alla tomba. Sin dalle prime ore del mattino fui sempre in compagnia di Hamilton e Brown. Erano le sole persone che conoscessi a Washington. Assistemmo insieme al corteo funebre. Ricordo chiaramente la finestra rompersi e il vetro tintinnare a terra a ogni colpo del cannone al cimitero. Ci recammo al Campidoglio e passeggiammo a lungo nel parco. Nel pomeriggio ci dirigemmo verso il palazzo presidenziale e io restai sempre vicino ai due, che mi indicavano i vari luoghi degni di interesse. Non avevo ancora visto alcun segno del circo. In realtà, fra le tante emozioni della giornata, ci avevo pensato ben poco, quasi per niente. Diverse volte quel pomeriggio i miei amici entrarono in qualche saloon a bere alcol. Da quel che ne sapevo, però, non avevano affatto l’abitudine di abbandonarsi agli eccessi. Durante queste visite, dopo essersi serviti, versavano un bicchiere anche a me, ma io non mi ubriacai, come si potrebbe invece dedurre da ciò che accadde in seguito.

Verso sera, e subito dopo aver preso parte a uno di questi giri di bevute, cominciai a provare sensazioni sgradevoli. Mi sentivo male. La testa mi doleva, una pulsazione sorda e insistente, indicibilmente spiacevole. A tavola, per cena, non avevo il minimo appetito; la vista e il sapore del cibo mi davano la nausea. Col calar del buio, il medesimo servitore mi portò nella stanza che avevo occupato il giorno prima. Brown e Hamilton mi consigliarono di ritirarmi per la notte e si augurarono che stessi meglio al mattino. Spogliatomi soltanto di stivali e soprabito, mi gettai a letto. Dormire era impossibile. Il dolore alla testa continuava ad aumentare, finché non divenne quasi insopportabile. Ben presto mi sentii assetato. Avevo le labbra secche. Riuscivo a pensare soltanto all’acqua: a laghi e fiumi in corsa, ai torrenti sui quali mi ero chinato per bere e a secchi grondanti che risalivano dal fondo del pozzo colmi di quel fresco nettare. Verso mezzanotte, o almeno credo fosse quella l’ora, mi alzai, incapace di tollerare ancora una sete così intensa. Non conoscevo quella casa, non sapevo nulla delle stanze in cui era suddivisa. Da quel che potei notare, nessuno era sveglio. Muovendomi a tentoni, senza sapere dove andavo, riuscii finalmente a trovare la cucina nel seminterrato. Vi si aggiravano due o tre servitori di colore, uno dei quali, una donna, mi diede due bicchieri d’acqua. Ma il sollievo fu solo momentaneo e quando fui di nuovo in camera tornò quello stesso ardente desiderio d’acqua, il tormento della sete. Mi torturava ancor più di prima e, per quanto mi sembrasse impossibile, si era aggravato anche il dolore alla testa. Soffrivo davvero molto: un’agonia così straziante che mi parve di essere a un passo dalla pazzia!

Il ricordo di quella notte di orribili patimenti mi seguirà fin nella tomba. Ero tornato dalle cucine da un’ora o poco più quando mi accorsi che qualcuno entrava nella mia stanza. Sembrava fossero più persone, udii il suono di varie voci, ma non riuscii a stabilire quanti o chi fossero i miei visitatori. Né sono sicuro vi fossero tra loro anche Brown e Hamilton. Con certezza ricordo soltanto che mi dissero che era necessario andare da un dottore e procurarmi delle medicine e che, infilati gli scarponi, senza soprabito o cappello, li seguii per un lungo corridoio, o un vicolo, fino alla strada. Questa correva ad angolo retto da Pennsylvania Avenue. Sul lato opposto c’era una finestra con una luce accesa.

Credo che con me vi fossero tre individui, ma è tutto molto vago e indistinto, come il ricordo di un brutto sogno. Rammento solo il tentativo di andare verso la luce, che immaginavo fosse quella dello studio di un medico, ma che pareva allontanarsi sempre più man mano che avanzavo. Dopo di che persi i sensi. Non so quanto a lungo rimasi in tale stato, se solo per quella notte o per diversi giorni; ma quando tornai in me, mi ritrovai solo, nella più completa oscurità e in catene. Il dolore alla testa si era in certa misura placato, ma mi sentivo molto debole. Ero seduto su una bassa panchina di assi di legno ed ero privo di soprabito e cappello.

Avevo le manette ai polsi e anche intorno alle caviglie c’erano pesanti pastoie. L’estremità di una catena era fissata a un anello nel pavimento, l’altra a quei ceppi. Provai invano ad alzarmi in piedi. Svegliatomi da una catalessi così dolorosa, dovette passare del tempo prima che recuperassi l’uso dei cinque sensi. Dove mi trovavo? Cosa significavano quelle catene? Dov’erano Brown e Hamilton? Cosa avevo fatto per meritarmi la prigionia in quella cella sotterranea? Non riuscivo a capire. C’era un lasso di tempo, precedente il risveglio in quel luogo solitario, del quale non ero in grado di rammentare alcunché.

Mi concentrai per cogliere il minimo rumore o segno di vita, ma nulla turbava quel silenzio opprimente, a parte il tintinnio delle catene, quando tentavo di muovermi. Provai a dire qualcosa, ma il suono della mia stessa voce mi spaventava. Controllai le tasche, per quanto me lo permettessero i ceppi: abbastanza, in effetti, da appurare che non solo mi avevano privato della libertà, ma erano spariti anche il mio denaro e i documenti! A quel punto cominciò a sorgermi nella mente l’idea, all’inizio confusa e indistinta, che ero stato rapito. Ma poi mi dissi che non era possibile. Doveva esserci stata un’incomprensione, qualche malaugurato errore.

Come poteva un libero cittadino di New York, che non aveva mai fatto torto ad anima viva né violato legge alcuna, venire trattato in maniera tanto disumana? Più riflettevo sulla mia situazione, tuttavia, più trovavo conferma ai miei sospetti. Era un pensiero davvero desolante. Sentii che non potevo affidarmi alla misericordia dell’uomo; e, raccomandatomi al Dio degli oppressi, chinai il capo sulle mani incatenate e piansi con grandissima amarezza.

©2014 Newton Compton Editori s.r.l.

Tratto da Solomon Northup, 12 anni schiavo, traduzione dall'inglese di Nello Giugliano, Newton Compton, pp.276, euro 9,90

Un mattino, sul finire di marzo del 1841, non avendo all’epoca particolari impegni che mi tenessero occupato, passeggiavo per il villaggio di Saratoga Springs, chiedendomi dove potessi trovare un impiego temporaneo in attesa della stagione lavorativa. Anne, come di consueto, era andata a Sandy Hill, a circa venti miglia di distanza, per occuparsi delle cucine della caffetteria di Sherrill durante le sedute del tribunale.

Elizabeth, se ben ricordo, era con lei. Margaret e Alonzo stavano con la zia a Saratoga. All’angolo fra Congress Street e Broadway, nei pressi della taverna che era allora e, da quel che ne so, è tuttora gestita dal signor Moon, mi vennero incontro due gentiluomini dall’aspetto rispettabile, che non avevo mai incontrato prima. Credo che a parlargli di me fosse stato qualcuno di mia conoscenza, dicendo loro che ero un abile suonatore di violino, ma per quanto mi sia sforzato non rammento chi fosse.

A ogni buon conto, i due guidarono subito la conversazione sull’argomento della musica, rivolgendomi numerose domande riguardo le mie capacità. Pienamente soddisfatti dalle risposte, proposero di avvalersi dei miei servizi per un breve periodo, dichiarando che ero proprio la persona necessaria alla loro attività. Si chiamavano, come mi avrebbero in seguito rivelato, Merrill Brown e Abram Hamilton, anche se ho validi motivi per dubitare che questi fossero i loro veri nomi. Il primo pareva avere circa quarant’anni di età, era piuttosto basso e tarchiato, con lineamenti che indicavano intelligenza e astuzia. Indossava una redingote nera e un cappello dello stesso colore e disse che risiedevano a Rochester, o a Syracuse. L’altro era un giovane di carnagione chiara e occhi azzurri e, credo, non doveva avere più di venticinque anni; indossava un soprabito color tabacco, un lustro cappello nero e un panciotto dagli eleganti ricami.

Tutto nel suo aspetto era assai alla moda. Appariva per certi versi effeminato, ma gradevole, e aveva le maniere disinvolte dell’uomo di mondo. Mi dissero che erano legati a una compagnia circense, all’epoca nella città di Washington, e che erano in viaggio per raggiungerla, dopo essersene separati brevemente per un’escursione a nord allo scopo di visitare la regione, pagandosi le spese con esibizioni occasionali. Aggiunsero anche che avevano incontrato grandi difficoltà nel procurarsi un degno accompagnamento musicale per i loro spettacoli e che se avessi viaggiato con loro fino a New York mi avrebbero dato un dollaro al giorno, più tre dollari per ogni sera in cui avessi suonato per loro, oltre a coprire le mie spese per il ritorno a Saratoga. Accettai subito l’allettante offerta, sia per la ricompensa promessa sia per il desiderio di visitare la metropoli.

Avevano fretta di partire. Convinto che la mia assenza sarebbe stata di breve durata, non ritenni necessario scrivere ad Anne dove mi sarei recato, immaginando in effetti che il mio ritorno potesse addirittura coincidere con il suo. Così, preso un cambio di biancheria e il mio violino, ero pronto a partire. Arrivò la carrozza: era coperta, tirata da una coppia di fieri cavalli bai, e il tutto aveva una grande aria di eleganza. I loro bagagli, consistenti di tre grossi bauli, erano legati alla rastrelliera, e, una volta salito a cassetta mentre gli altri due prendevano posto sul retro, mi allontanai da Saratoga sulla strada per Albany, estasiato per questa nuova occasione e felice come mai mi ero sentito in vita mia. Passammo per Ballston e, presa la strada costiera, la seguimmo fino ad Albany. Arrivammo in città prima del buio e alloggiammo in un albergo a sud del museo. Quella sera ebbi modo di assistere a una delle loro esibizioni, l’unica nell’intero arco di tempo che trascorsi in loro compagnia.

Hamilton era fermo sulla porta; io costituivo l’orchestra, mentre Brown si occupava dello spettacolo. Questi eseguì un numero da giocoliere, lanciando delle palle in aria, poi danzò su una fune, preparò delle frittelle in un cappello, produsse le strilla di maiali invisibili ed eseguì altri trucchi di ventriloquismo e prestidigitazione. Il pubblico era assai poco numeroso e di livello tutt’altro che scelto, e quando Hamilton ci riferì degli incassi parlò di «borse vuote e morti di fame».

Alle prime ore del mattino seguente ci rimettemmo in viaggio. Il grosso della loro conversazione riguardava ora la necessità di arrivare al circo in fretta e senza altri indugi. Proseguirono di corsa, senza più fermarsi per fare spettacoli, e a tempo debito arrivammo a New York, dove prendemmo alloggio in una pensione nella zona occidentale della città, in una strada che andava da Broadway fino al fiume. Immaginai che il mio viaggio fosse terminato e mi aspettavo di tornare a Saratoga da amici e famiglia entro uno, massimo due giorni. Brown e Hamilton, tuttavia, cominciarono a chiedermi con insistenza di proseguire con loro fino a Washington. Dissero che, con l’inizio della stagione estiva ormai imminente, il circo sarebbe partito per il Nord subito dopo il loro arrivo. Mi promisero lauti compensi se li avessi accompagnati. Si dilungarono molto sui vantaggi che ne sarebbero conseguiti per me, e la realtà che mi prospettarono era così lusinghiera che alla fine decisi di accettare.

Dal momento che stavamo per entrare in uno Stato schiavista, il mattino seguente mi suggerirono di procurarmi dei documenti che attestassero la mia posizione di uomo libero prima di lasciare New York. L’idea mi parve molto assennata, ma di sicuro non mi sarebbe venuta in mente se non fossero stati loro a parlarne.

Ci recammo subito presso quella che appresi essere la dogana. Lì dichiarai sotto giuramento che ero un uomo libero. Venne redatto un attestato e ci fu consegnato con l’ordine di portarlo all’ufficio del registro della Contea. Obbedimmo e, dopo che l’impiegato ebbe aggiunto qualcosa al documento, per il prezzo di sei scellini, tornammo alla dogana. Fu necessario sbrigare alcune formalità per il completamento della procedura, quindi, dopo aver corrisposto due dollari all’ufficiale, misi in tasca l’attestato e mi avviai coi due amici verso il nostro albergo. Devo confessare che all’epoca pensai che quei documenti di certo non valevano il prezzo pagato per ottenerli, non avendo mai conosciuto la minima apprensione per l’incolumità della mia persona. L’impiegato del registro, ricordo, prese un appunto in un grande libro che, presumo, è ancora in quell’ufficio. Sono sicuro che un controllo delle annotazioni inserite negli ultimi giorni di marzo o nei primi di aprile del 1841 potrà soddisfare gli scettici, quanto meno riguardo a questa particolare transazione. Riguardo ai miei due compagni di viaggio, instaurai con loro un rapporto di grande confidenza e giunsi a fidarmi di loro in maniera quasi totale. Il modo in cui parlavano e si comportavano con me, l’accorto consiglio circa l’attestato e innumerevoli altri, piccoli gesti che non è necessario ripetere, tutto indicava che fossero dei veri amici, sinceramente preoccupati per il mio benessere. Non so bene se lo fossero davvero. Non so se si macchiarono della grande infamia della quale ora li ritengo colpevoli.

Chi legge queste pagine avrà, come me, l’opportunità di stabilire se ebbero un ruolo nelle mie disgrazie, se come mostri scaltri e disumani travestiti da uomini mi attirarono volutamente lontano dalla mia casa, dalla mia famiglia e dalla libertà in nome del denaro.

Se furono davvero innocenti, allora la mia improvvisa sparizione è davvero inspiegabile; ma ripensando a tutte le circostanze di quegli eventi, proprio non riesco a concedere loro un così caritatevole beneficio del dubbio. Dopo avermi dato il denaro, del quale parevano muniti in abbondanza, mi suggerirono di non aggirarmi per le strade di sera, dal momento che non avevo familiarità con le usanze della città. Promisi di tener da conto quei consigli, mi separai da loro e subito un servitore di colore mi accompagnò in una stanza sul retro dell’albergo, al pianterreno. Mi stesi a letto, pensando alla mia casa, a mia moglie e ai miei figli e alla lunga distanza che ci separava, finché non mi addormentai. Ma nessun angelo misericordioso venne al mio capezzale per dirmi di fuggire, nessuna voce pietosa mi avvisò in sogno dell’ordalia che stavo per affrontare.

Il giorno seguente ci fu una grande sfilata a Washington. Nell’aria risuonavano il boato dei cannoni e i rintocchi delle campane, molte case erano drappeggiate di crespo e le strade erano affollate di gente vestita a lutto. Il corteo fece la sua apparizione avanzando lento lungo il viale, carro dopo carro, in lunga successione, mentre migliaia e migliaia di persone seguivano a piedi muovendosi al ritmo di una musica malinconica. Stavano portando il corpo di Harrison alla tomba. Sin dalle prime ore del mattino fui sempre in compagnia di Hamilton e Brown. Erano le sole persone che conoscessi a Washington. Assistemmo insieme al corteo funebre. Ricordo chiaramente la finestra rompersi e il vetro tintinnare a terra a ogni colpo del cannone al cimitero. Ci recammo al Campidoglio e passeggiammo a lungo nel parco. Nel pomeriggio ci dirigemmo verso il palazzo presidenziale e io restai sempre vicino ai due, che mi indicavano i vari luoghi degni di interesse. Non avevo ancora visto alcun segno del circo. In realtà, fra le tante emozioni della giornata, ci avevo pensato ben poco, quasi per niente. Diverse volte quel pomeriggio i miei amici entrarono in qualche saloon a bere alcol. Da quel che ne sapevo, però, non avevano affatto l’abitudine di abbandonarsi agli eccessi. Durante queste visite, dopo essersi serviti, versavano un bicchiere anche a me, ma io non mi ubriacai, come si potrebbe invece dedurre da ciò che accadde in seguito.

Verso sera, e subito dopo aver preso parte a uno di questi giri di bevute, cominciai a provare sensazioni sgradevoli. Mi sentivo male. La testa mi doleva, una pulsazione sorda e insistente, indicibilmente spiacevole. A tavola, per cena, non avevo il minimo appetito; la vista e il sapore del cibo mi davano la nausea. Col calar del buio, il medesimo servitore mi portò nella stanza che avevo occupato il giorno prima. Brown e Hamilton mi consigliarono di ritirarmi per la notte e si augurarono che stessi meglio al mattino. Spogliatomi soltanto di stivali e soprabito, mi gettai a letto. Dormire era impossibile. Il dolore alla testa continuava ad aumentare, finché non divenne quasi insopportabile. Ben presto mi sentii assetato. Avevo le labbra secche. Riuscivo a pensare soltanto all’acqua: a laghi e fiumi in corsa, ai torrenti sui quali mi ero chinato per bere e a secchi grondanti che risalivano dal fondo del pozzo colmi di quel fresco nettare. Verso mezzanotte, o almeno credo fosse quella l’ora, mi alzai, incapace di tollerare ancora una sete così intensa. Non conoscevo quella casa, non sapevo nulla delle stanze in cui era suddivisa. Da quel che potei notare, nessuno era sveglio. Muovendomi a tentoni, senza sapere dove andavo, riuscii finalmente a trovare la cucina nel seminterrato. Vi si aggiravano due o tre servitori di colore, uno dei quali, una donna, mi diede due bicchieri d’acqua. Ma il sollievo fu solo momentaneo e quando fui di nuovo in camera tornò quello stesso ardente desiderio d’acqua, il tormento della sete. Mi torturava ancor più di prima e, per quanto mi sembrasse impossibile, si era aggravato anche il dolore alla testa. Soffrivo davvero molto: un’agonia così straziante che mi parve di essere a un passo dalla pazzia!

Il ricordo di quella notte di orribili patimenti mi seguirà fin nella tomba. Ero tornato dalle cucine da un’ora o poco più quando mi accorsi che qualcuno entrava nella mia stanza. Sembrava fossero più persone, udii il suono di varie voci, ma non riuscii a stabilire quanti o chi fossero i miei visitatori. Né sono sicuro vi fossero tra loro anche Brown e Hamilton. Con certezza ricordo soltanto che mi dissero che era necessario andare da un dottore e procurarmi delle medicine e che, infilati gli scarponi, senza soprabito o cappello, li seguii per un lungo corridoio, o un vicolo, fino alla strada. Questa correva ad angolo retto da Pennsylvania Avenue. Sul lato opposto c’era una finestra con una luce accesa.

Credo che con me vi fossero tre individui, ma è tutto molto vago e indistinto, come il ricordo di un brutto sogno. Rammento solo il tentativo di andare verso la luce, che immaginavo fosse quella dello studio di un medico, ma che pareva allontanarsi sempre più man mano che avanzavo. Dopo di che persi i sensi. Non so quanto a lungo rimasi in tale stato, se solo per quella notte o per diversi giorni; ma quando tornai in me, mi ritrovai solo, nella più completa oscurità e in catene. Il dolore alla testa si era in certa misura placato, ma mi sentivo molto debole. Ero seduto su una bassa panchina di assi di legno ed ero privo di soprabito e cappello.

Avevo le manette ai polsi e anche intorno alle caviglie c’erano pesanti pastoie. L’estremità di una catena era fissata a un anello nel pavimento, l’altra a quei ceppi. Provai invano ad alzarmi in piedi. Svegliatomi da una catalessi così dolorosa, dovette passare del tempo prima che recuperassi l’uso dei cinque sensi. Dove mi trovavo? Cosa significavano quelle catene? Dov’erano Brown e Hamilton? Cosa avevo fatto per meritarmi la prigionia in quella cella sotterranea? Non riuscivo a capire. C’era un lasso di tempo, precedente il risveglio in quel luogo solitario, del quale non ero in grado di rammentare alcunché.

Mi concentrai per cogliere il minimo rumore o segno di vita, ma nulla turbava quel silenzio opprimente, a parte il tintinnio delle catene, quando tentavo di muovermi. Provai a dire qualcosa, ma il suono della mia stessa voce mi spaventava. Controllai le tasche, per quanto me lo permettessero i ceppi: abbastanza, in effetti, da appurare che non solo mi avevano privato della libertà, ma erano spariti anche il mio denaro e i documenti! A quel punto cominciò a sorgermi nella mente l’idea, all’inizio confusa e indistinta, che ero stato rapito. Ma poi mi dissi che non era possibile. Doveva esserci stata un’incomprensione, qualche malaugurato errore.

Come poteva un libero cittadino di New York, che non aveva mai fatto torto ad anima viva né violato legge alcuna, venire trattato in maniera tanto disumana? Più riflettevo sulla mia situazione, tuttavia, più trovavo conferma ai miei sospetti. Era un pensiero davvero desolante. Sentii che non potevo affidarmi alla misericordia dell’uomo; e, raccomandatomi al Dio degli oppressi, chinai il capo sulle mani incatenate e piansi con grandissima amarezza.

©2014 Newton Compton Editori s.r.l.

Tratto da Solomon Northup, 12 anni schiavo, traduzione dall'inglese di Nello Giugliano, Newton Compton, pp.276, euro 9,90

)

)

)

)

)