Cinque date, cinque concerti, cinque storie nella cornice della grande Storia. Un viaggio tra le note che hanno fatto da colonna sonora ai sogni, alle speranze e alle battaglie di una generazione cresciuta all’ombra del Muro

Podcast Sky Tg24 in collaborazione con Radio 24 - Il Sole 24 Ore

“Un pomeriggio a Berlino decidemmo di varcare il Checkpoint Charlie. Alla frontiera della Germania Est, le guardie confiscavano i giornali, le riviste e qualsiasi altra pubblicazione. Era una società diversa: avvertivi il controllo, la Stasi nelle strade, l’oppressione era tangibile. La potenza di un muro che spaccava il mondo in due, la sua realtà brusca, orribile e ipnotica, non andava sottovalutata. Era un insulto all’umanità e aveva un che di pornografico: dopo averlo visto, non riuscivi più a liberarti dell’odore”. A parlare è il protagonista dell’ultimo capitolo della nostra storia. Racconta la sua prima volta a Berlino, nell’aprile del 1981. Lui è Bruce Springsteen, Steve è l’amico Little Steven, il suo fedele chitarrista. Le frasi sono tratte dall’autobiografia del Boss, ma potrebbero tranquillamente essere state strappate dal romanzo 1984 ” di George Orwell, il racconto di un futuro distopico in cui il partito unico controlla e ammaestra i propri cittadini attraverso onnipresenti teleschermi, e li punisce per mezzo della polizia politica. Ed è in queste atmosfere, che ci stiamo per addentrare.

Il Grande Fratello

Di tutti gli stati del blocco Sovietico, la Germania Orientale è quello che meglio incarna l’incubo descritto da Orwell. Una popolazione di oltre 16 milioni, una pattuglia di quasi 280mila spie, tutte intente a frugare nelle vite degli altri, e a fare rapporto ai superiori. La statistica è fredda e implacabile: ogni 59 persone che incontrate a Berlino Est, una è un informatore, non si scappa. Quando scocca l’anno 1984, quello vero, Springsteen sta per chiudere il nuovo album. Sa di avere in mano un pugno di grandi canzoni, ma il suo produttore Jon Landau si è messo in testa che manca un singolo capace di sfondare nelle radio e fare da traino a tutto il disco. C’è tensione tra i due. La sera del 22 gennaio, come milioni di altri americani, per rilassarsi il Boss si stappa una birra e accende la televisione: si gioca il Super Bowl, la finale tra Washington Redskins e Los Angeles Raiders. La partita è un dominio dei californiani, e anche lo spettacolo all’intervallo non è di quelli indimenticabili: a intrattenere gli spettatori c’è la banda dell’Università della Florida che suona brani famosi di vecchi musical. A catturare la sua attenzione, come milioni di altri americani, è invece uno spot pubblicitario mandato in onda in una pausa del terzo quarto di gioco. È una rivoluzione, e non solo perché nei 60 secondi non viene mai mostrato il prodotto. Sullo schermo appaiono uomini grigi, spenti, quasi lobotomizzati. In sottofondo la voce di un “Grande Fratello” che li ammaestra e ammonisce. A un tratto, la figura di una donna, canottiera bianca e calzoncini sportivi rossi, irrompe nella scena: in mano impugna un martello e sta correndo verso il monitor da dove il “Big Brother” sta esercitando la sua ipnosi collettiva. Tre giri su sé stessa per prendere lo slancio, poi il martello viene scagliato contro lo schermo, in un gesto liberatorio: è così che Steve Jobs presenta al mondo il primo computer Macintosh.

Ubi Major

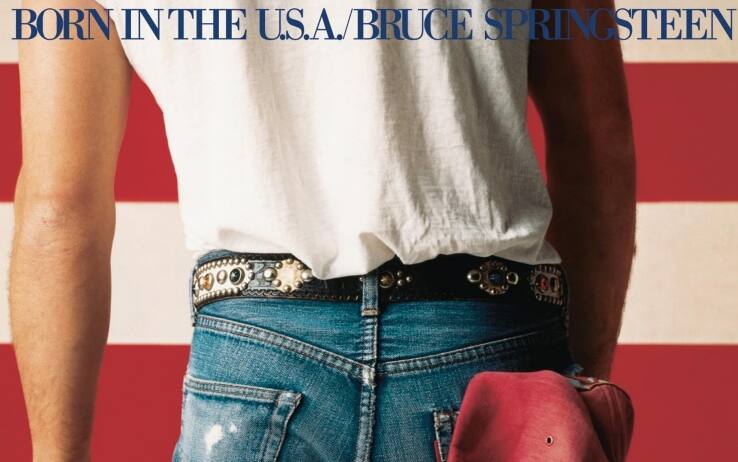

Come è andata poi la storia della Apple lo sappiamo. La storia della ragazza dello spot merita invece di essere raccontata. Perché uno strano destino sembra volerla lì, dove c’è da combattere un regime o abbattere una barriera, anche se solo per fiction. Lei si chiama Anya Major, è inglese. Fa la modella, ma è anche un’atleta: ed è per questo, non per il suo bel viso, che a 17 anni si ritrova in una delle pubblicità più famose di sempre. Di tutte le ragazze “provinate” dal regista Ridley Scott, è l’unica ad avere la forza e la tecnica per correre con un pesante martello e lanciarlo poi in bello stile. Non passa neanche un anno dal suo debutto come eroina orwelliana, che un altro regista importante la chiama: Ken Russell sta girando il nuovo video di Elton John, e ha bisogno di una come lei. Bionda, occhi azzurri dal taglio vagamente slavo, la ritroviamo sotto la neve, infagottata nell’uniforme dell’Armata Rossa, a marciare armi in spalla e a controllare passaporti davanti al Muro di Berlino. È lei “Nikita”, a lei l’improbabile spasimante Elton canta: “Se mai verrà il giorno che sarai libera di scegliere, ti basterà guardare verso Ovest per trovare un amico”. Praticamente un invito alla diserzione, in piena guerra fredda. Di Anya si perderanno presto le tracce, dopo uno sfortunato tentativo di cavalcare la popolarità guadagnata con “Nikita”: incide una canzone intitolata “Moscow Nights” talmente imbarazzante da farle guadagnare un meritato oblio. Torniamo invece sulle tracce del Boss, perché nel frattempo ha scritto – in una sola notte, quasi per dispetto – “Dancing in the dark”, il singolo chiesto dal produttore, e ha dato alle stampe l’album dell’esplosione definitiva: “Born in the U.S.A.”. È un successo interplanetario. Anche la Germania Est, che sembra vivere in una sorta di perpetua differita rispetto a quel che accade in occidente, ci mette solo due anni di tempo per autorizzare la pubblicazione del disco con l’etichetta di Stato: per dire, i Rolling Stones ne avevano dovuti aspettare quasi venti. Quindi, nel 1986 Springsteen è un artista sdoganato, nella DDR. E quando, nell’estate del 1988, il regime prova a giocare un’ultima carta disperata per non perdere il consenso e al tempo stesso concedere uno sfogo alle tensioni ribollenti nel Paese, la scelta cade sul Boss.

Working class hero

Non è una decisione presa a cuor leggero. A insistere sono i leader della “Libera Gioventù Tedesca”, mentre i grandi vecchi dell’apparato sono diffidenti nei confronti di una rockstar che mette la bandiera a stelle e strisce sulla copertina di un disco: non voglio rischiare di fare da megafono alla “propaganda imperialista”. Allora i giovani giocano il loro jolly: “Guardate che Springsteen è un cantore della classe operaia, e “Born in the U.S.A.” è una canzone di protesta contro la guerra in Vietnam”. E non stanno bluffando, le carte non sono truccate, hanno ragione. Anzi, paradossalmente, quei ragazzi d’oltre cortina hanno capito Springsteen molto meglio di un suo illustre compatriota, il presidente Ronald Reagan, che voleva usare “Born in the U.S.A.” nella sua campagna per la rielezione alla Casa Bianca e che – dopo aver ricevuto un secco “no” – ha comunque cercato di lisciare il pelo ai fan del rocker nei suoi comizi. Lo racconta lo stesso Springsteen: “Correva l’anno 1984: le elezioni, un partito repubblicano pronto a cooptare il culo di una vacca purché avesse tatuate le stelle e strisce, un presidente in carica – Ronald Reagan – talmente cinico da rendere grazie per “il messaggio di speranza nelle canzoni di … Bruce Springsteen del New Jersey” mentre faceva campagna elettorale nel mio stato…”. Ma tentare di cavalcare uno spirito libero è un’impresa rischiosa, per un politico. Reagan se la cava tutto sommato a buon prezzo: si becca solo una beffarda dedica dal Boss, durante un concerto a Pittsburgh. Ai dirigenti della Germania Est andrà molto peggio. Perché c’è una cosa che i giovani tedeschi dell’Est non hanno capito fino in fondo: che Springsteen critica il suo Paese perché ne è innamorato, e lo ama anche perché gli lascia la libertà di criticarlo. Un lusso che a loro non è concesso. E c’è una cosa che i vecchi dirigenti hanno sottovalutato: mettersi in casa un americano che critica gli Stati Uniti può anche sembrare una buona mossa, all’inizio. Ma poi, se ti fermi a rifletterci un attimo, invitare un tizio che ti sprona a criticare apertamente chi ti governa, potrebbe rivelarsi qualcosa più che un boomerang. Un suicidio. E la sera del 19 luglio del 1988 andrà in scena proprio questo: un concerto indimenticabile, uno spettacolare suicidio del regime.

Working class hero

Non è una decisione presa a cuor leggero. A insistere sono i leader della “Libera Gioventù Tedesca”, mentre i grandi vecchi dell’apparato sono diffidenti nei confronti di una rockstar che mette la bandiera a stelle e strisce sulla copertina di un disco: non voglio rischiare di fare da megafono alla “propaganda imperialista”. Allora i giovani giocano il loro jolly: “Guardate che Springsteen è un cantore della classe operaia, e “Born in the U.S.A.” è una canzone di protesta contro la guerra in Vietnam”. E non stanno bluffando, le carte non sono truccate, hanno ragione. Anzi, paradossalmente, quei ragazzi d’oltre cortina hanno capito Springsteen molto meglio di un suo illustre compatriota, il presidente Ronald Reagan, che voleva usare “Born in the U.S.A.” nella sua campagna per la rielezione alla Casa Bianca e che – dopo aver ricevuto un secco “no” – ha comunque cercato di lisciare il pelo ai fan del rocker nei suoi comizi. Lo racconta lo stesso Springsteen: “Correva l’anno 1984: le elezioni, un partito repubblicano pronto a cooptare il culo di una vacca purché avesse tatuate le stelle e strisce, un presidente in carica – Ronald Reagan – talmente cinico da rendere grazie per “il messaggio di speranza nelle canzoni di … Bruce Springsteen del New Jersey” mentre faceva campagna elettorale nel mio stato…”. Ma tentare di cavalcare uno spirito libero è un’impresa rischiosa, per un politico. Reagan se la cava tutto sommato a buon prezzo: si becca solo una beffarda dedica dal Boss, durante un concerto a Pittsburgh. Ai dirigenti della Germania Est andrà molto peggio. Perché c’è una cosa che i giovani tedeschi dell’Est non hanno capito fino in fondo: che Springsteen critica il suo Paese perché ne è innamorato, e lo ama anche perché gli lascia la libertà di criticarlo. Un lusso che a loro non è concesso. E c’è una cosa che i vecchi dirigenti hanno sottovalutato: mettersi in casa un americano che critica gli Stati Uniti può anche sembrare una buona mossa, all’inizio. Ma poi, se ti fermi a rifletterci un attimo, invitare un tizio che ti sprona a criticare apertamente chi ti governa, potrebbe rivelarsi qualcosa più che un boomerang. Un suicidio. E la sera del 19 luglio del 1988 andrà in scena proprio questo: un concerto indimenticabile, uno spettacolare suicidio del regime.

Sandinista(?)

La E Street Band fa esplodere “Badlands” davanti a una folla di…. Già, quante persone? In quanti sono arrivati lì, nel pratone del Weissensee, l’ex pista da ciclismo che il mese prima aveva ospitato James Brown e Bryan Adams La versione ufficiale parla di 160mila spettatori... ma guarda un po’, esattamente come il numero di biglietti venduti, ti pareva... Altri 20mila sono in vendita direttamente sul posto, il giorno stesso, ma a presentarsi sul luogo del concerto sono in molti, molti di più. Stime più attendibili calcolano almeno 300mila persone, qualcuno azzarda mezzo milione. Il Boss ha già tanti chilometri e concerti alle spalle; non spara cifre, ma descrive la scena così: “Era il pubblico più vasto che avessi mai visto, tanto che dal palco non ne scorgevo la fine. Bandierine americane fatte in casa sbattevano al vento, e secondo il biglietto il nostro era un ‘concerto per i sandinisti’ “. Già, c’è anche questa. I Giovani Comunisti saranno anche riusciti a convincere i grandi capi a invitare il rocker americano, ma per non farla sembrare una resa al Nemico, hanno ben pensato di dare una bella riverniciata ideologica all’evento: e così i fortunati che si ritrovano per le mani l’agognato tagliando rosa, ci vedono impressa – sopra la sagoma stilizzata del Boss – la scritta “Konzert fuer Nikaragua”. Tre paroline per nulla innocenti, che rischiano di far saltare tutto. Springsteen lo scopre solo una volta arrivato in città, leggendo i manifesti. È furioso, si sente preso in giro: a fare il pupazzo della propaganda proprio non ci sta. Solo con grandi sforzi Landau riesce a calmarlo e a convincerlo a non mandare tutto all’aria. “Lascia stare i politici, pensa ai ragazzi. Fallo per loro, aspettano questo momento da una vita”. E Bruce capisce, cede, suonerà. Ma non può fargliela passare liscia. Ha un’idea. Chiede carta e penna, butta giù due righe. Poco prima del concerto chiama il suo autista. “Scusa George, me le puoi tradurre, per favore?”. George Kerwinski legge la frase, strabuzza gli occhi, poi scarabocchia quelle stesse parole su un altro foglietto, in tedesco, ma in segni fonetici in modo che la pronuncia del Boss non suoni troppo improbabile. Springsteen ringrazia, lo piega e lo mette al sicuro. Quei pochi grammi di cellulosa accartocciata nella tasca dei suoi jeans scuri sono come una carica di tritolo piazzata ai piedi del Muro, pronta a detonare.

Per chi suona la campana

Il concerto è una festa, come al solito Springsteen non risparmia neanche una goccia di sudore. Se proprio deve trovare una nota stonata, è che al suo fianco non c’è l’amico Steve. Divergenze artistiche e rancori personali, qualche parola di troppo e altre parole non dette, alla fine il chitarrista è uscito dal gruppo. Ma se c’è una persona che dovrebbe essere su quel palco, è proprio Little Steven. Perché la visita oltre il Muro del 1981 gli ha cambiato la vita: “Dopo quel tour, l’uomo che aveva proclamato che rock e politica non dovevano mescolarsi si trasformò in un attivista e un musicista coraggiosamente impegnato”, racconta Springsteen. Tornato dal viaggio a Berlino Little Steven scrive pure una canzone, su quell’esperienza. La chiama “Checkpoint Charlie”, il testo è insieme un augurio e una profezia: “Fratelli e sorelle dall’altro lato, che vivono all’ombra di un Muro troppo alto…. So che un giorno saremo insieme, se davvero lo vogliamo: le cose che fanno male non durano per sempre”. Sì, con lui sarebbe tutto davvero perfetto. Ma anche così la serata è speciale. Su “Born in the U.S.A.” la folla impazzisce. Quando gli ultimi accordi sono ancora nell’aria e il boato accenna solo appena ad attenuarsi, il Boss sa che è il momento di tirare fuori dalla tasca la sua sorpresa. Seduto alle tastiere dietro di lui Danny Federici srotola un tappeto di note, Bruce fa quattro passi verso il microfono e accende la miccia: “Voglio dirvi che non sono qui a favore o contro alcun governo, sono venuto per suonare del rock’n’roll per voi berlinesi dell’Est, nella speranza che un giorno tutte le barriere saranno abbattute”. Scandisce bene la parola “Barrieren”, e mentre lo fa forse dentro un po’ ride: sul foglio aveva scritto “Mauer”, “Muro”, Jon Landau ha praticamente dovuto implorarlo di cambiare quel termine con uno meno diretto. L’urlo che si alza dalla folla è una scossa tellurica: anche i sismografi del regime registrano quelle linee impazzite, e in molti riescono già a leggerci la fine alla loro storia, mentre Springsteen intona “Chimes of freedom”, “Campane di libertà”, di Bob Dylan. Solo la gente a casa non ha ascoltato la dedica: il concerto è infatti trasmesso anche dal secondo canale della tv di Stato, ma in leggera differita, giusto quella manciata di secondi che permettono a un solerte funzionario di censurare gli eventuali passaggi troppo scomodi. Ma è una ben magra consolazione, ormai il danno è fatto.

“Cant’ start a fire without a spark”

Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Secondo molti il 19 luglio del 1988 segna un punto di non ritorno, qualcuno si spinge a dire che il concerto di Bruce Springsteen è stato determinante per buttare giù il Muro. Altri invitano a non esagerare: è un bell’esercizio retorico raccontare che il rock ha vinto la guerra fredda, ma suona stonato pensare che le chitarre elettriche abbiano scritto la Storia più di quanto non lo abbiano fatto il potere dei soldi e la minaccia delle armi, le strategie dei politici e il coraggio dei dissidenti. Ma ascoltando il racconto degli spettatori di quella notte di luglio c’è un dettaglio che sì, ti fa pensare che forse per una volta la retorica non ha mancato di troppo il bersaglio. È un’immagine che torna in molti dei loro ricordi. Un’istantanea nitida, potente. È quando svelano il miracolo della moltiplicazione degli spettatori, quando spiegano come è stato possibile, nella severa e rigorosa Germania dell’Est, passare dai 160mila paganti al mezzo milione finale. Descrivono la fiumana di gente in marcia verso l’ex pista da ciclismo, la calca agli accessi dove i controllori verificano i tagliandi, poi una transenna che cade giù, seguita da un’altra, e un’altra ancora. La folla che scavalca le barriere, deborda, si riversa nel prato, senza permesso, senza un visto di ingresso. E gli agenti immobili, le mitragliette in mano, ma senza più la forza e forse neanche la voglia di fermarli. Per la prima volta. Non era mai successo. È una rivelazione, di più, la promessa di una rivoluzione. È la prova generale. In quella notte di luglio, su quel prato, la Storia sta prendendo la rincorsa. La promessa si compirà un anno dopo, trent’anni fa, il 9 novembre 1989.

Sandinista(?)

La E Street Band fa esplodere “Badlands” davanti a una folla di…. Già, quante persone? In quanti sono arrivati lì, nel pratone del Weissensee, l’ex pista da ciclismo che il mese prima aveva ospitato James Brown e Bryan Adams La versione ufficiale parla di 160mila spettatori... ma guarda un po’, esattamente come il numero di biglietti venduti, ti pareva... Altri 20mila sono in vendita direttamente sul posto, il giorno stesso, ma a presentarsi sul luogo del concerto sono in molti, molti di più. Stime più attendibili calcolano almeno 300mila persone, qualcuno azzarda mezzo milione. Il Boss ha già tanti chilometri e concerti alle spalle; non spara cifre, ma descrive la scena così: “Era il pubblico più vasto che avessi mai visto, tanto che dal palco non ne scorgevo la fine. Bandierine americane fatte in casa sbattevano al vento, e secondo il biglietto il nostro era un ‘concerto per i sandinisti’ “. Già, c’è anche questa. I Giovani Comunisti saranno anche riusciti a convincere i grandi capi a invitare il rocker americano, ma per non farla sembrare una resa al Nemico, hanno ben pensato di dare una bella riverniciata ideologica all’evento: e così i fortunati che si ritrovano per le mani l’agognato tagliando rosa, ci vedono impressa – sopra la sagoma stilizzata del Boss – la scritta “Konzert fuer Nikaragua”. Tre paroline per nulla innocenti, che rischiano di far saltare tutto. Springsteen lo scopre solo una volta arrivato in città, leggendo i manifesti. È furioso, si sente preso in giro: a fare il pupazzo della propaganda proprio non ci sta. Solo con grandi sforzi Landau riesce a calmarlo e a convincerlo a non mandare tutto all’aria. “Lascia stare i politici, pensa ai ragazzi. Fallo per loro, aspettano questo momento da una vita”. E Bruce capisce, cede, suonerà. Ma non può fargliela passare liscia. Ha un’idea. Chiede carta e penna, butta giù due righe. Poco prima del concerto chiama il suo autista. “Scusa George, me le puoi tradurre, per favore?”. George Kerwinski legge la frase, strabuzza gli occhi, poi scarabocchia quelle stesse parole su un altro foglietto, in tedesco, ma in segni fonetici in modo che la pronuncia del Boss non suoni troppo improbabile. Springsteen ringrazia, lo piega e lo mette al sicuro. Quei pochi grammi di cellulosa accartocciata nella tasca dei suoi jeans scuri sono come una carica di tritolo piazzata ai piedi del Muro, pronta a detonare.

Per chi suona la campana

Il concerto è una festa, come al solito Springsteen non risparmia neanche una goccia di sudore. Se proprio deve trovare una nota stonata, è che al suo fianco non c’è l’amico Steve. Divergenze artistiche e rancori personali, qualche parola di troppo e altre parole non dette, alla fine il chitarrista è uscito dal gruppo. Ma se c’è una persona che dovrebbe essere su quel palco, è proprio Little Steven. Perché la visita oltre il Muro del 1981 gli ha cambiato la vita: “Dopo quel tour, l’uomo che aveva proclamato che rock e politica non dovevano mescolarsi si trasformò in un attivista e un musicista coraggiosamente impegnato”, racconta Springsteen. Tornato dal viaggio a Berlino Little Steven scrive pure una canzone, su quell’esperienza. La chiama “Checkpoint Charlie”, il testo è insieme un augurio e una profezia: “Fratelli e sorelle dall’altro lato, che vivono all’ombra di un Muro troppo alto…. So che un giorno saremo insieme, se davvero lo vogliamo: le cose che fanno male non durano per sempre”. Sì, con lui sarebbe tutto davvero perfetto. Ma anche così la serata è speciale. Su “Born in the U.S.A.” la folla impazzisce. Quando gli ultimi accordi sono ancora nell’aria e il boato accenna solo appena ad attenuarsi, il Boss sa che è il momento di tirare fuori dalla tasca la sua sorpresa. Seduto alle tastiere dietro di lui Danny Federici srotola un tappeto di note, Bruce fa quattro passi verso il microfono e accende la miccia: “Voglio dirvi che non sono qui a favore o contro alcun governo, sono venuto per suonare del rock’n’roll per voi berlinesi dell’Est, nella speranza che un giorno tutte le barriere saranno abbattute”. Scandisce bene la parola “Barrieren”, e mentre lo fa forse dentro un po’ ride: sul foglio aveva scritto “Mauer”, “Muro”, Jon Landau ha praticamente dovuto implorarlo di cambiare quel termine con uno meno diretto. L’urlo che si alza dalla folla è una scossa tellurica: anche i sismografi del regime registrano quelle linee impazzite, e in molti riescono già a leggerci la fine alla loro storia, mentre Springsteen intona “Chimes of freedom”, “Campane di libertà”, di Bob Dylan. Solo la gente a casa ascolta la dedica: il concerto è infatti trasmesso anche dal secondo canale della tv di Stato, ma in leggera differita, giusto quella manciata di secondi che permettono a un solerte funzionario di censurare gli eventuali passaggi troppo scomodi. Ma è una ben magra consolazione, ormai il danno è fatto.

“Cant’ start a fire without a spark”

Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Secondo molti il 19 luglio del 1988 segna un punto di non ritorno, qualcuno si spinge a dire che il concerto di Bruce Springsteen è stato determinante per buttare giù il Muro. Altri invitano a non esagerare: è un bell’esercizio retorico raccontare che il rock ha vinto la guerra fredda, ma suona stonato pensare che le chitarre elettriche abbiano scritto la Storia più di quanto non lo abbiano fatto il potere dei soldi e la minaccia delle armi, le strategie dei politici e il coraggio dei dissidenti. Ma ascoltando il racconto degli spettatori di quella notte di luglio c’è un dettaglio che sì, ti fa pensare che forse per una volta la retorica non ha mancato di troppo il bersaglio. È un’immagine che torna in molti dei loro ricordi. Un’istantanea nitida, potente. È quando svelano il miracolo della moltiplicazione degli spettatori, quando spiegano come è stato possibile, nella severa e rigorosa Germania dell’Est, passare dai 160mila paganti al mezzo milione finale. Descrivono la fiumana di gente in marcia verso l’ex pista da ciclismo, la calca agli accessi dove i controllori verificano i tagliandi, poi una transenna che cade giù, seguita da un’altra, e un’altra ancora. La folla che scavalca le barriere, deborda, si riversa nel prato, senza permesso, senza un visto di ingresso. E gli agenti immobili, le mitragliette in mano, ma senza più la forza e forse neanche la voglia di fermarli. Per la prima volta. Non era mai successo. È una rivelazione, di più, la promessa di una rivoluzione. È la prova generale. In quella notte di luglio, su quel prato, la Storia sta prendendo la rincorsa. La promessa si compirà un anno dopo, trent’anni fa, il 9 novembre 1989.

)

)

)

)

)