Il tessile sostenibile: alla scoperta del "distretto della lana"

AmbienteLa sostenibilità e l’economia circolare si stanno facendo sempre più strada anche nella filiera tessile. Ma in Italia esistono già delle realtà che da anni hanno fatto della sostenibilità e dell’innovazione, un modello di business. Vi portiamo a scoprire la filiera tessile italiana

La Lana richiama le fibre naturali, tessuti con dentro una storia e una tradizione che oltrepassa i confini nazionale ed europei. In Italia abbiamo diversi “distretti della lana” uno tra questi è certamente quello di Biella, in Piemonte, che racconta la storia di lanifici fondati su tradizione e manodopera ma anche su innovazione e tecnologia.

Tecnologia e sostenibilità

Il lanificio Reda è stato fondato nel 1865 da Carlo Reda e poi acquistato dalla famiglia Botto Poala nel 1919. Una tradizione che fonda le sue radici in Valdilana nel biellese arrivando davanti all’azienda si legge un’iscrizione realizzata dal maestro Michelangelo Pistoletto ”Il cambiamento è inevitabile” uno stimolo nei confronti della comunità, perché il cambiamento deriva dalle persone che devono sapersi adattare. Adattare alla tecnologia, all’innovazione e alla digitalizzazione come ci racconta il Ceo Ercole Botto Poala.

“Abbiamo sempre anticipato i cambiamenti e abbiamo provato a costruire qualcosa di diverso e di nuovo che poi si è dimostrato vincente. Un percorso di sostenibilità che è iniziato all’inizio del 2000 dopo un viaggio in Cina. Ci siamo resi conto che un giorno ci sarebbero stati milioni di consumatori in più che avrebbero voluto le stesse cose che avevamo noi. Ci siamo domandati quali sarebbero state le conseguenze di questo nuovo mercato: nuove necessità e maggiori consumi. Già vent’anni fa ci siamo chiesti come ridurre il nostro impatto”.

Ma come un lanificio riesce ad avere un impatto minore sull’ambiente?

“La lana è una fibra naturale e costosa quindi già dagli allevamenti e nella produzione si cerca di non buttare via niente. Per esempio, la lanolina, il grasso della pecora, che è uno scarto, viene utilizzato come base per le creme di bellezza. Oggi abbiamo una nuova sfida sull’invenduto per far sì che il prodotto finito venga reimmesso sul mercato dando vita ad un nuovo ciclo di vita economico del prodotto stesso. Siamo convinti che non ci possa essere un percorso di sostenibilità senza innovazione. Siamo un’industria e abbiamo un impatto e la tecnologia ci viene incontro per ridurre questo impatto attraverso la cultura del dato e della digitalizzazione. Partiamo dal tessuto digitalizzato, siamo la prima azienda ad aver digitalizzato il percorso di creazione della collezione. Risparmiamo 350 mila euro l’anno di campionario non prodotto fisicamente ma prodotto solo digitalmente questo significa un risparmio di circa 2 tonnellate di CO2 risparmiate"

approfondimento

Tessile sostenibile: il denim

Il percorso della lana

Quando si parla di lana si parla di allevamenti, di animali accuditi e di terreni curati nel minimo dettaglio. Questo per garantire al consumatore finale la tracciabilità del tessuto, per garantire che sia stato trattato seguendo ogni singolo passaggio in modo sostenibile e meno impattante possibile. Anche sulla tracciabilità in Italia abbiamo delle eccellenze, è il caso del Gruppo Schneider. Abbiamo raggiunto a Biella la Groupe Ceo Laura Ros.

“La storia del Gruppo parte nel 1922 in Australia dove Giovanni Scneider fondò una trading company, comprava la lana sulcida dagli allevatori e la spediva ai tessitori in Italia e in Inghilterra. Dal trading nel corso degli anni si è passati alla prima trasformazione della lana, la pettinatura che è quello che si fa prima di realizzare il filato. Ci si è dedicati non solo alla lana ma anche al cachemire. Sono nati i nostri stabilimenti: quattro per la lana in Italia, in Egitto, in Patagonia e Argentina, in Cina e uno per il cachemire in Mongolia, andiamo direttamente alla fonte. In più abbiamo i nostri buying office in Australia e in Nuova Zelanda”.

Un processo di verifica del prodotto che parte dagli allevamenti, e dalle fattorie.

“Abbiamo lavorato in modi diversi: in Argentina, per esempio, non solo acquistiamo lana ma gestiamo anche venti fattorie in diretta, controlliamo noi tutta la produzione e abbiamo fatto tutta una serie di esperimenti che ci hanno portato ad essere il primo gruppo a poter certificare le proprie fattorie in Argentina sulla base di alcuni criteri come il benessere animale, il non utilizzo di pesticidi e il fatto di avere fattorie organiche. In Australia e in Nuova Zelanda invece non gestiamo noi direttamente le fattorie ma abbiamo creato una piattaforma dove confluiscono tutti gli allevatori con cui lavoriamo, che sono oltre mille, e questo ha creato un rapporto diretto con gli allevatori perché per essere parte della nostra piattaforma Authentico gli allevatori devono rispettare pratiche precise che prevedono il benessere animale, la conservazione del territorio, la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori che sono alle loro dipendenze e della comunità in cui si trovano. Tutto questo per assicurare che la nostra lana Authentico sia ottenuta in modo etico, e poi vogliamo rinsaldare il rapporto con gli allevatori perché in questo modo possiamo assicurarci un livello qualitativo elevato, garantendo così una produzione che vada in una certa direzione e cercando di fare in modo che le loro fattorie siano il più possibile virtuose”.

Ma cos’è la lana Authentico?

“Authentico è sinonimo di tracciabilità. Siamo gli unici ad avere l’intera filiera, la lana Authentico non solo arriva da allevamenti che seguono le pratiche che abbiamo descritto ma viene anche processata all’interno dei nostri stabilimenti che sono tutti certificati. Questo significa che tutti i prodotti, tutti detergenti che utilizziamo sono biodegradabili. Il risultato è una lana che non solo deriva da pecore allevate in un certo modo ma che viene processata a livello industriale in maniera sostenibile, a questo aggiungiamo una tracciabilità digitale e di conseguenza siamo gli unici a poter andare dalla pecora al cancello di uscita della fabbrica raccontando anche le fattorie esatte da cui questa lana proviene. Questa è una cosa unica”.

approfondimento

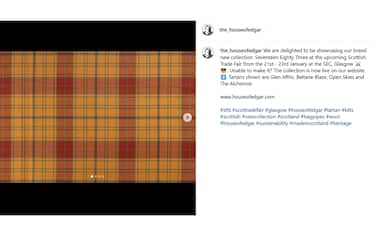

Moda, il tartan più antico del mondo tornerà sul mercato

La lana e l’economia circolare

Abbiamo intervistato Patrizia Maggia di Agenzia Lane d’Italia per farci raccontare qual è l’impatto della lana sull’ambiente e come si può utilizzare nell’ottica di un’economia circolare.

“Agenzia Lane d’Italia nasce all’interno della rete camerale per valorizzare le fibre naturali e le lane autctone, le lane italiane. La sua mission è quella di valorizzare un patrimonio, un importante risorsa nazionale e di darle possibilità di utilizzo concreto. Ma mentre queste lane fino a qualche anno fa erano una risorsa, adesso sono diventate un rifiuto speciale, se non trattate e smaltite in maniera adeguata sono considerate un rifiuto speciale di classe terza. La lana è diventata quindi un problema ambientale e per gli allevatori è anche un costo. Fino agli anni 70 gli allevatori avevano un introito, anche se minimo, dalla tosa perchè esisteva un mercato della lana sulcida ossia grezza per esempio veniva utilizzata per confezionare materassi e cuscini o rivestimenti di arredo. Oggi, e soprattutto dopo la pandemia, gli allevatori si ritrovano con chili di lana che non possono utilizzare. Bisogna dire inoltre che, pur essendo un materiale naturale ha dei tempi lunghissimi di amltimento. Spesso viene interrata o abbandonata in montagna piuttosto che smaltita, e quindi sta diventando un’emergenza ambientale. Queste lane non hanno più mercato avendo un micronaggio dai 30 micron in su, significa che la fibra ha uno spessore importante, è una lana molto ruvida a cui non siamo più abituati. Sono circa 8 milioni gli ovini presenti sul territorio nazionale, di questi, quasi il 40 % si trova in Sardegna, la razza sarda produce un tipo di lana molto ruvida con un micronaggio molto alto, una fibra abbastanza rustica. Di questi 8 milioni di capi, si producono circa 10-12 milioni di chili di lana, di questi circa l’80% viene esportato sulcido, quindi non lavato, in India, in Cina e nel sud est europeo, il 10-15% rimane sul territorio italiano per essere utilizzato in ambito tessile o in ambito di arredo o nella bio edilizia dei pannelli isolanti e il 5% è quello che si immagina vada disperso perché si trova in zone impervie.

Esistono però delle startup che stanno sperimentando diversi utilizzi della lana. Un utilizzo interessante è quello di trasformare la lana sulcida in fertilizzante. Chiara Spigarelli a Udine ha trovato il modo di comprimere la lana sulcida, che così compressa viene trasformata in pellet che rilascia poco alla volta le proprietà nel terreno. Può essere utilizzata per creare pannelli fono assorbenti come fatto da una start up sarda oppure ancora per assorbire le mareee nere grazie alla sua proprietà assorbente. Nel tessile, rientra in quel comparto di nicchia completamente sostenibile. Per riutilizzare la lana sulcida, bisogna immaginarla per dei capi che hanno un corpo e delle caratteristiche particolari, idrorepellenti, con una caduta perfetta, dei capi molto strutturati. Negli archivi tessili di Biella si vede l’evoluzione della moda attraverso gli anni. Negli archivi del lanificio Piacenza, per esempio, abbiamo scoperto che fino agli anni 50, prima dell’avvento delle lane che arrivavano dall’Australia o dalla Nuova Zelanda, le lane sulcide venivano utilizzate proprio per capi da uomo e da donna. Le progettazioni tessili che abbiamo trovato erano veramente fantastiche per cui sono abbiamo deciso di riprodurre gli stessi tessuti con lo stesso design progettuale e ne abbiamo realizzato una piccola collezione di pochi capi, sia da uomo che da donna, rivolti a un consumatore attento e responsabile ma anche a chi cerca di raccontare la propria identità attraverso ciò che indossa, proprio perché sono capi che hanno una narrazione importante. Ma anche una tracciabilità che pochi abiti possono vantare, viaggiano con una scheda dall’allevatore all’anno della tosa fino ad arrivare alla pettinatura e filatura, insomma un percorso che pochi capi possono raccontare”

)

)

)

)

)