Un anno di Covid

Dai primi casi alla corsa per i vaccini, la sfida della pandemia in Italia e le storie di chi lotta contro il coronavirus

I numeri della pandemia in Italia

I primi casi

di Pina Esposito

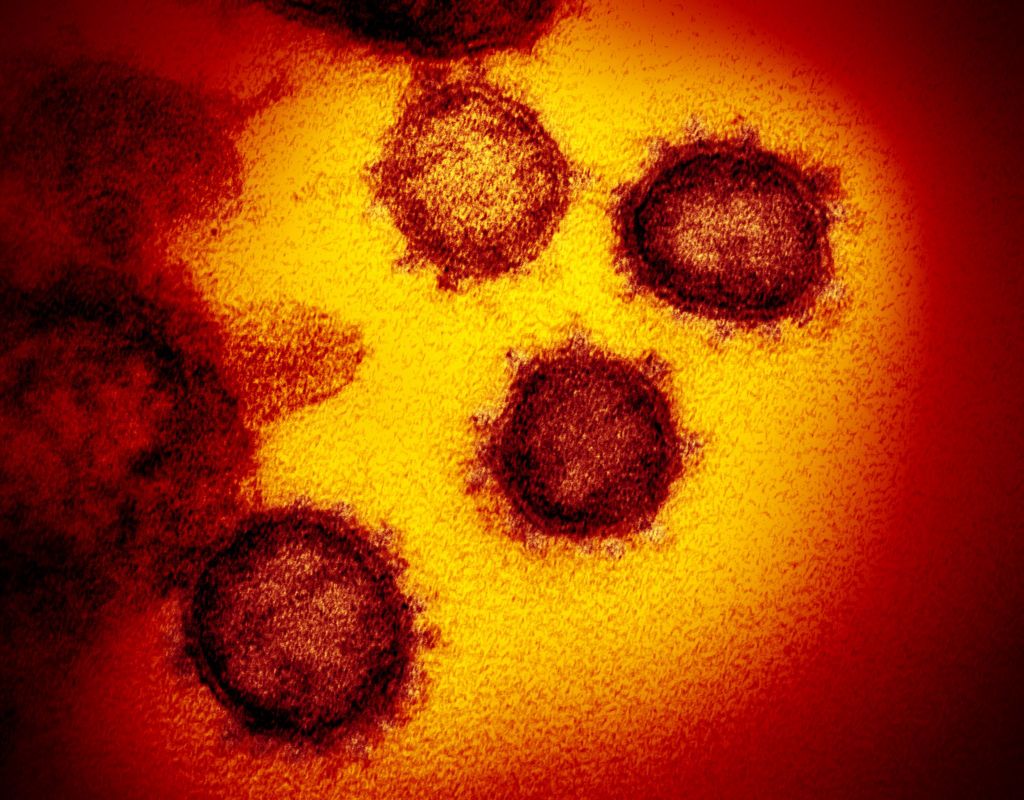

È l’ultimo giorno dell’anno. È il 31 dicembre 2019, quando la Cina ammette l’esistenza di alcuni cluster di polmonite. Una strana polmonite virale che costringe Pechino a chiudere in casa 60 milioni di persone. È il primo lockdown di massa.

Un’epidemia che sembra circoscritta alla città di Wuhan, alla provincia dell’Hubei. Ma dopo poco cominciano ad emergere i primi casi fuori dai confini cinesi.

In Italia scattano i controlli della temperatura su chi arriva da quella parte di mondo. Si cerca un modo per tenere lontano quel virus. Ma per capire che non è possibile, basta che un ambulanza si fermi davanti all'hotel Palatino, a pochi passi dal Colosseo.

Bastano i primi video dell'intervento del 118 condivisi migliaia di volte sui social, a tarda sera.

Così, un anno fa, il coronavirus faceva la sua comparsa a Roma, e in Italia. Il mattino dopo si saprà che si tratta di una coppia di turisti cinesi, da una settimana in vacanza in Italia. Arrivano dalla città simbolo della pandemia, da Wuhan.

Vengono immediatamente trasportati all’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, e sottoposti ad analisi e test. Ventiquattro ore dopo in conferenza stampa, l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia che i due sospetti casi di coronavirus sono confermati.

Il senso di smarrimento del Paese, di incredulità, quasi di paura, è immediato. È la presa di coscienza che il virus, quello strano virus, adesso è molto più vicino.

Sono ore e giorni frenetici quelli che seguono. Il 2 febbraio nei laboratori di Virologia dello Spallanzani viene isolata la sequenza del coronavirus.

Un successo e anche un passo fondamentale per trovare una cura e un vaccino. Mentre la stampa, nazionale e non solo, ogni giorno aspetta le 12 per ascoltare il bollettino rilasciato dai sanitari che hanno in cura i turisti cinesi, che a pochi giorni dal ricovero peggiorano, in maniera inaspettata e improvvisa. Entrambi finiscono in terapia intensiva, intubati.

I medici dell’Unità di Malattie infettive ad alta intensità di cure dell'Istituto Spallanzani, tramite l’ambasciata cinese riescono a comunicare con i pneumologi di Wuhan che li aiutano a capire come affrontare la situazione. Ossigeno e cortisone, dicono loro, e poi il Remdesivir, un antivirale, usato ancora oggi.

Ci vorrà tempo perché i due escano dalla rianimazione, e ancora di più perché possano dirsi del tutto guariti. È marzo, infatti quando lasciano lo Spallanzani e ai medici che gli hanno salvato la vita donano 40mila dollari, come contributo alla ricerca sul SARS-Cov-2.

Quando vanno via, ringraziano il Paese che li ha restituiti alla vita, salutano e sorridono da lontano, alle telecamere.

Ma intanto i riflettori sono già puntati altrove. Gli occhi di tutta Italia sono sul "paziente numero uno", Mattia, il primo contagiato dal Covid, individuato il 20 febbraio dai medici dell'Ospedale Civico. Il Paese ha scoperto Codogno, poi le migliaia di vittime e la sua fragilità.

I focolai di Alzano e Nembro

di Carola Di Nisio

Dopo il primo caso di coronavirus scoperto a Codogno, tre giorni dopo, il 23 febbraio, si registrano i primi contagi ad Alzano. L’ospedale viene chiuso e riaperto dopo tre ore. Siamo tornati, con le nostre telecamere, nei due Comuni devastati dalla prima ondata della pandemia, Nembro e Alzano, per intervistare alcuni testimoni, arrivando poi a Bergamo.

Lungo la valle del fiume Serio, in provincia di Bergamo, i mesi della prima ondata della pandemia sono stati drammatici. Alzano Lombardo e Nembro, si trovano in questa zona. Sono piccoli comuni ma altamente industrializzati. I primi malati di coronavirus sono stati scoperti il 23 febbraio ma qui, a differenza di Codogno, non è mai stata istituita una zona rossa.

Nelle stesse ore in cui l'attenzione dell'Italia era concentrata su Codogno e su Mattia, il "paziente uno", in Val Seriana stava per divampare un secondo focolaio che avrebbe messo in ginocchio l’intera provincia di Bergamo.

Uno dei testimoni che abbiamo intervistato, Francesco Zambonelli, si trovava all’interno del pronto soccorso di Alzano nella notte fra il 21 e il 22 febbraio. Sua madre era stata ricoverata il 12 febbraio per uno scompenso cardiaco, era già successo in passato, ma stavolta la sua salute era peggiorata: dopo una forte crisi respiratoria, le sue condizioni erano diventate critiche e dopo pochi giorni muore. Zambonelli , che si trovava nel reparto, nota che le infermiere del turno serale indossavano già le mascherine. "E non quelle chirurgiche – spiega - ma le ffp2.”

Quell'immagine significa per lui che qualcuno già sapeva del contagio in circolazione e non ha fatto nulla per proteggere i pazienti e i familiari. Il 23 febbraio il pronto soccorso verrà chiuso e poi riaperto dopo tre ore e, si ipotizza, proprio questa negligenza avrebbe consentito al virus di circolare liberamente. Sul caso sta indagando la procura di Bergamo che ha aperto un’inchiesta per epidemia colposa. Fra gli indagati, ci sono l'ex direttore generale Welfare della Lombardia Luigi Cajazzo, e il suo ex vice Marco Salmoiraghi.

In Val Seriana il ricordo di quanto accaduto è vivo e doloroso. Abbiamo incontrato molte persone che hanno perso un familiare, un amico, un parente a causa del coronavirus. Ad “Alzà”, come viene chiamato Alzano in bergamasco, ci sono stati 123 morti fra febbraio, marzo e aprile dell’anno scorso, su una popolazione di 13.600 abitanti. Nel 2019 un numero così alto di decessi si registrò in un anno.

Ci siamo spostati a Nembro – a pochi chilometri da Alzano - e nella piazza principale del Paese abbiamo intervistato un fornaio, Salvatore Mazzola, che in quei giorni critici ha deciso di restare chiuso nel suo laboratorio per non contagiare i suoi familiari. E per non chiudere il negozio ha continuato a sfornare il pane, in piena pandemia. Purtroppo anche lui ha perso il padre per coronavirus. “Ci dicevano di non portare i malati al pronto soccorso”, è la sua denuncia. “Noi siamo stati abbandonati” , sono le sue parole “perché se si fosse intervenuti con le dovute cure, mio padre non sarebbe morto”.

Credits: Ansa

Credits: Ansa

Credits: Getty

Credits: Getty

Credits: Getty

Credits: Getty

Il nostro viaggio ci porta a Bergamo, con il racconto di Cristina Longhini, farmacista, che ha perso il papà a causa del Covid.

“I medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII chiedevano a noi di trovare un posto in terapia intensiva per nostro padre”, è la sua denuncia. “Mio padre – continua - è stato curato con antibiotici e fermenti lattici e quando è morto l’hanno cremato a Ferrara a nostra insaputa”. Sono giorni di caos a Bergamo, nel periodo di marzo.

In molti casi i medici non riuscivano neppure ad avvertire i familiari della morte di un loro caro. Gli ospedali erano al collasso, i pazienti nelle terapie intensive continuavano ad aumentare. I decessi, a marzo, erano stati 679 nella sola Bergamo, secondo i dati Istat. Negli anni scorsi la media era stata di circa 127 in un mese. L’incremento è stato del 431,3%. Cristina ci racconta anche della difficoltà nel reperire le mascherine nelle farmacie. Erano giorni drammatici in cui non si capiva cosa stesse accadendo e alcuni medici erano terrorizzati. Fortunatamente ce n’erano anche di preparati e informati. A Bergamo il 18 marzo ci sarà la giornata nazionale in memoria delle vittime. Quel tragico giorno in cui le bare vennero trasportate dai camion dei militari.

Rider, vite a volto coperto durante il lockdown

di Giuliana De Vivo

Erano abituati all’umido della pioggia, al vento che taglia le mani, al caldo soffocante o al ghiaccio che fa scivolare le ruote. Erano abituati a sgusciare veloci nel traffico. Non lo erano al silenzio, al suono assordante delle sirene delle ambulanze. In quei giorni "le strade erano completamente deserte: c'eravamo noi rider, forze dell'ordine, ambulanze - tante purtroppo. Si respirava un'aria alquanto surreale”, ricorda Francesco Gasparini, 35 anni, rider a Milano con diverse piattaforme come Just Eat e Deliveroo dal gennaio del 2018.

Lui, come tutti i fattorini di quella che chiamavamo gig economy, considerandolo fenomeno di nicchia, e che oggi è parte della nuova normalità, ha vissuto suo malgrado da protagonista i primi mesi di pandemia e di lockdown: quando a quasi nessuno era possibile uscire e spostarsi, loro si sono ritrovati padroni assoluti di città deserte.

Pur non essendo in prima linea nelle corsie degli ospedali, i rider sono stati pionieri del convivere con protezioni e precauzioni fino ad allora sconosciute nel nostro mondo. Il gel per sanificare le mani come parte integrante del kit di lavoro, assieme al casco e allo zaino per le consegne. Il problema delle mascherine Ffp2, nelle prime settimane difficili da trovare, e costose: "All'inizio usavo uno scaldacollo, con il caldo mi sembrava di soffocare. Poi un collega mi ha regalato una mascherina. Anche le aziende hanno cambiato direzione: inizialmente davano un rimborso di massimo 25 euro al mese per i dispositivi di protezione individuale, poi una sentenza del tribunale di Firenze le ha obbligate a fornirli ai rider (era il 3 aprile del 2020, la sentenza si riferiva non solo a mascherine ma anche guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino, ndr)".

Già ad aprile 2020 il centro studi Fipe registrava che il 53% degli utilizzatori saltuari dei servizi di food delivery aveva fatto ordini almeno 1 o 2 volte a settimana durante la pandemia; il 10% di chi non aveva mai ordinato aveva iniziato a farlo. Nel 2019 il food delivery rappresentava il 18% del totale degli acquisti online, oggi secondo l'Osservatorio Just Eat è il 25%. Vi ricorrono 16mila ristoratori in Italia, per un giro d'affari pari a 750 milioni di euro (fonte: assodelivery). "Ho iniziato a fare il rider nel gennaio del 2018", racconta Francesco, "perché come tante persone avevo perso il lavoro di addetto vigilanza. Così ho inforcato la bicicletta. All'inizio lo usavo come lavoro tappabuchi, perché nel frattempo avevo trovato un altro lavoro sempre nel campo della sicurezza. Poi però mi sono reso conto che in quest'ultimo lo stipendio non era adeguato alle mansioni. Dall'ottobre 2019 ho iniziato a fare il rider a tempo pieno. Nel mese di aprile scorso ho guadagnato 2500 euro. In media faccio 400 euro a settimana".

Credits: La Presse

Credits: La Presse

Credit: Fotogramma

Credit: Fotogramma

Credits: Getty

Credits: Getty

Mentre il virus cambiava le vite di tutti in tutto il mondo, anche l'ipotesi di un inquadramento contrattuale diverso prendeva forma. E non solo a colpi di battaglie legali, come nel caso di Marco Tuttolomondo, il primo rider assunto a seguito di una sentenza del Tribunale di Palermo nel novembre scorso.

Due settimane fa Just Eat ha annunciato la volontà di assumere, da marzo, i primi mille rider, inquadrandoli come dipendenti secondo il modello contrattuale "scoober": vuol dire che oltre ad avere un compenso orario base, avranno diritto a ferie, malattia, coperture assicurative, indennità per il lavoro notturno e quello nei festivi.

I primi assunti saranno in Lombardia, con Monza a fare da capofila. E anche se a Francesco la libertà di orari da rider piace, ammette: "Ci penso tutti i giorni al fatto che potrei essere assunto: io spero proprio di sì. Di fatto mi sento un dipendente".

La nuova era degli aeroporti

di Stefania Trapani

La pandemia è costata carissima anche al settore del trasporto aereo. Un colpo senza precedenti quello subito dalle compagnie aeree, costrette da subito a cancellare voli e intere tratte per mancanza di passeggeri. Tutto precipita in poche giorni. Con cali che arrivano a superare il 90%. L’effetto pandemia all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino è immediato.

La crisi nell’hub internazionale romano arriva prima ancora dell’emergenza conclamata. I segnali sono inequivocabili: voli dimezzati, tabelloni vuoti. Il 4 febbraio i primi termoscanner. 11 nel giro di poche ore. Per rendere sicura la zona sterile, prima degli imbarchi. Aeroporti di Roma predispone un piano di ridimensionamento. Martedì 17 marzo chiude il terminal 1, quello di Alitalia. A seguire anche gli altri, ad eccezione del Terminal 3 dove regna la desolazione. Il collasso è inesorabile.

Si passa da un calo del traffico aereo, dell’11% a febbraio, all’81% di marzo. Fino al 98% di aprile. E è così anche dopo il lockdown. Un tracollo improvviso e inesorabile secondo l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma che ha dovuto gestire una situazione che ancora oggi è complicata e preoccupante. Il traffico aereo è ancora disastroso. Si ha paura di volare. La pandemia lascia voli a terra e aeroporti deserti: la crisi morde 40mila lavoratori. Soffrono i lavoratori di compagnie, società di handling e stagionali, oltre a tutto l’indotto. Che in hub internazionale come quello di Fiumicino vuole dire tanto.

Vengono messi in sicurezza e sanificati tutti gli spazi e le superfici del terminal, dalle vaschette portaoggetti ai carrelli porta bagagli, fino alle stive degli aerei. Scale mobili e ascensori vengono igienizzati con i raggi UV. Cento termoscanner automatici misurano la temperatura dei passeggeri in meno di 2 secondi. A giugno le compagnie aeree riprendono a volare. Il primo luglio riapre l’area imbarco. Fiumicino viene premiato dall’organizzazione mondiale del turismo per il suo impegno sulla sostenibilità. Ritorna la voglia di viaggiare. Il 14 luglio vengono allestite aree dedicate i test per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

Dal primo settembre al parcheggio lunga sosta viene inaugurato il più grande drive in per test covid 19 di tutta la regione Lazio. Sei mesi dopo nella stessa area viene allestito il più grande centro vaccinale del paese. Ma la situazione del traffico aereo resta drammatica.

Nel 2020 si è andati sotto la soglia dei 10 milioni di passeggeri. Mentre nel 2019 erano stati 43. Per la ripresa ci vuole ancora del tempo. 3,4 anni almeno. Il 2021 non sarà un anno migliore del 2020.

Bisognerà aspettare l’immunità di gregge ma fino a quel momento bisogna attrezzarsi cercando di garantire il massimo della sicurezza a passeggeri ed equipaggi. E nel frattempo la chiave per la ripresa è rendere sicuri i percorsi di viaggio. A cominciare dai voli covid tested e dall’hub vaccinale appena inaugurato nell’area di lunga sosta, che consente la somministrazione fino a 3mila dosi di vaccino al giorno.

Link e approfondimenti

- Su Sky TG24 il documentario “Mai più come ieri" - IL VIDEO

- I numeri della pandemia in Italia: dati, infografiche e mappe

- Pillole di Vaccino, la prima serie: i video

- Pillole di Vaccino, la seconda serie: i video

- Podcast "Science, please" - dalle ultime ricerche scientifiche e mediche alle grandi storie legate alla scienza

- Podcast "Ghit Parade" - "Canzoni contro la paura", viaggio musicale nei primi dodici mesi della pandemia

- Dai primi due casi a oggi: le tappe della pandemia in Italia

- Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur - approfondimento su pandemia, temi economici e ripresa