Un saggio per raccontare le distanze tra la realtà di una professione durissima e l'immaginario reso popolare dagli archetipi cinematografici. A firmarlo, un archeologo e giornalista sardo. L'intervista

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

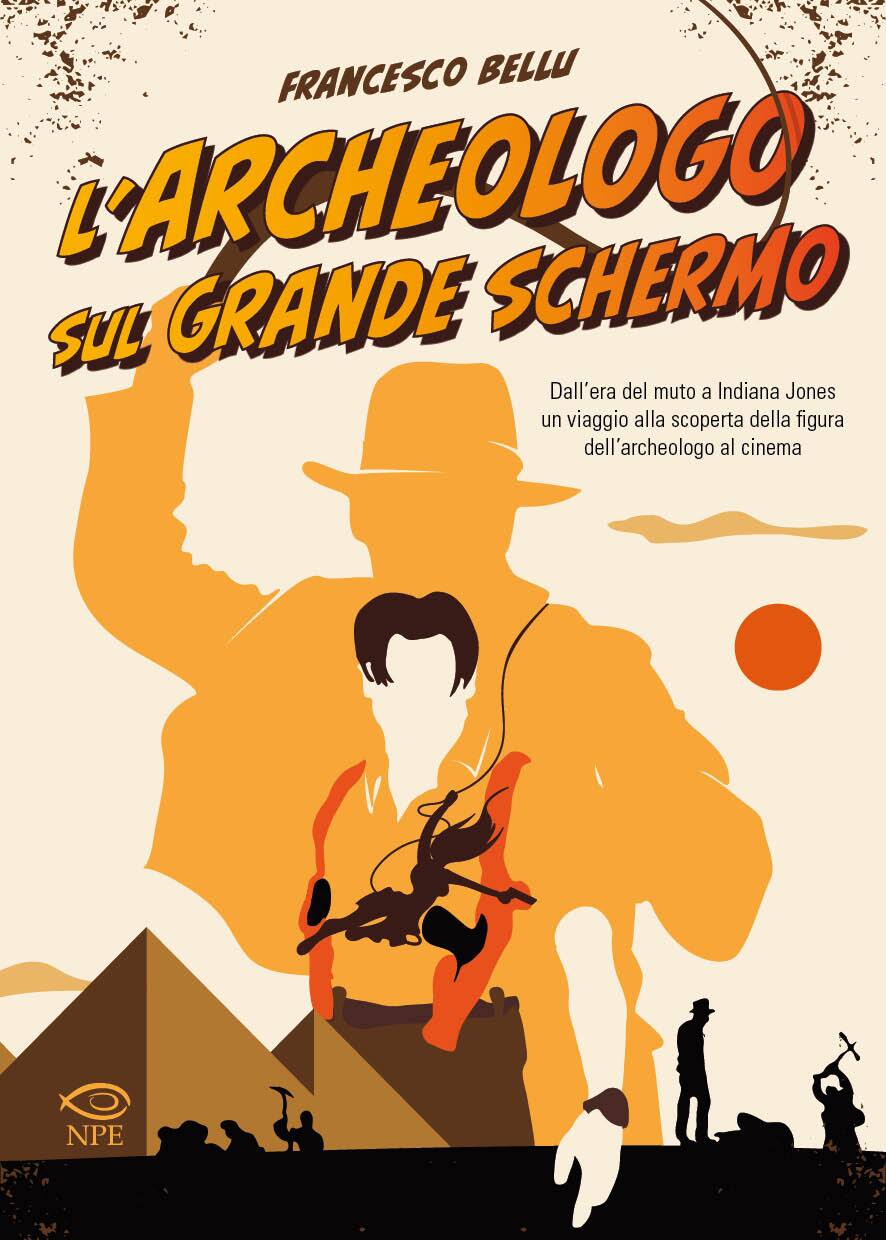

Da Indiana Jones a Lara Croft, da Daniel Jackson a Elizabeth Shaw, la storia del cinema è ricca di archeologi, ognuno con le sue caratteristiche ma tutti, in qualche modo, piuttosto vicini nell’essere equamente distanti dalla realtà di uno scavo. Tentare di delinearne la storia è l’obiettivo che si prepone Francesco Bellu, archeologo e giornalista di Benetutti (Sassari) e autore di L’archeologo sul grande schermo (Edizioni NPE; 264 pagine, 16,90 euro). Un saggio che parte da una tesi e riesce, senza mai prendersi troppo sul serio, a raccontare analogie e differenze tra set avventurosi e realtà fatta di polvere, sudore e, troppo spesso, compensi bassi.

Perché un libro per raccontare l’archeologo al cinema?

La base è la tesi fatta durante la scuola di specializzazione in archeologia a Oristano. Ho una formazione archeologica ma ho fatto anche il giornalista, volevo fare qualcosa che fosse legata alla comunicazione, che mi permettesse di unire i due aspetti. Mi ero reso conto che in italiano, a parte qualche articolo, c’era davvero poco. C’era una pubblicazione statunitense ma era datata. Così l’ho proposta al relatore Raimondo Zucca e l’ho fatta. Nel 2020, durante il Covid, l’ho ripresa e ho pensato di trasformarla in un libro in cui catalogare un po’ i film sul tema.

Ed è un’analisi che parte da lontano.

Il primo film è del 1908, da allora il mestiere e le tecniche di scavo si sono evolute parecchio. I primi archeologi erano in effetti avventurieri ricchi di famiglia, questa cosa si nota nei primi film. E l’archetipo si è un po’ cristallizzato.

Dici archeologia e subito viene in mente Indiana Jones. Però…

Però l’archeologo non è per niente Indiana Jones. E in parte è normale che la figura archetipica diventi pervasiva, l’archeologo così come è non potrebbe funzionare. Il film diventerebbe profondamente noioso, è un lavoro di routine, se vuoi portarlo al cinema devi aggiungere elementi fantastici. In parte è un processo che comunque si è alimentato anche attraverso il racconto mediatico, che è molto legato alla scoperta della tomba di Tutankhamon che proprio nel 2022 compie 100 anni, a leggende come la maledizione di Tutankhamon, frutto di una scelta comunicativa sbagliata di Carter, che diede l’esclusiva al Times, spingendo gli altri a inventare delle storie per riempire le pagine dei giornali. Se pensi questo, è normale che venga fuori Indiana Jones. E il problema non è film ma la percezione che può avere lo spettatore.

Ok, ma quanti archeologi devono la loro passione a Indy?

Tanti. L’archeologia deve qualcosa a Indiana Jones, lo spiego anche nel libro. Indiana Jones ha l’archeo-appeal, è il bene e la condanna della professione, certamente ha un peso anche in positivo. Poi certo, ha delle estremizzazioni che non corrispondono ma credo che valga per qualsiasi altra professione trasposta al cinema, vale anche per i medici di Grey’s Anatomy e E.R.

Nel libro tracci un identikit dell’archeologo. Proviamo a farlo anche qui in poche righe? Quali sono le caratteristiche determinanti?

Ci sono diversi tipi. C’è l’archeologo predatore-avventuriero come Indiana Jones, quello detective come Harry Jones Sr., che si danna l’anima per la scoperta della vita sacrificando anche gli affetti personali per trovare il Sacro Graal. C’è l’archeologo studioso come Daniel Jackson di Stargate, un topo da biblioteca un po’ nerd, senza rapporti sociali, ma che riesce a portare avanti la sua ricerca e fare una grande scoperta. E c’è l’archeologo così come è, quello reale come Sharon Goldman in The Body, con tutte le difficoltà che si possono trovare nella realtà. Questi profili non sono mai troppo netti, possono sfumare uno nell'altro.

Quella proposta dal cinema quindi non è sempre una versione distorta. C’è qualche ritratto fedele del mestiere?

Sì, per esempio l’Arturo Frantini interpretato da Paolo Calabresi in Smetto quando voglio, dove si trova una delle rappresentazioni migliori degli scavi archeologici e della reale situazione economica degli archeologi. Racconta bene l’archeologo in Italia. Ce ne sono, pochi ma ci sono.

Qual è il tuo preferito?

In realtà una delle figure che mi ha affascinato di più è Percy Fawcett, che era un militare e archeologo della Royal Geographical Society che negli anni ’20 andò nella Foresta Amazzonica alla ricerca di un popolo della cui esistenza è convinto e lì scomparve. Su questo è stato fatto un film, Civiltà perduta, basato sul libro di David Grann. Fawcett è il contraltare perfetto di Hiram Bingham, l’uomo che scoprì Machu Picchu, è un personaggio imperfetto che fallisce, per questo lo trovo vicino a noi e intrigante.

Donne e archeologia. Nel libro ne parli e quello che emerge è un ritratto parziale e comunque maschiocentrico.

Questo discorso vale soprattutto per Lara Croft, che già nel videogioco è ipersessualizzata: lì questo aspetto si identifica nel controllarla e muoverla, mentre nel film diventa puro voyerusimo. La scelta di Angelina Jolie per i primi due film enfatizza questa ipersessualizzazione, con tanti rallenty sulle sue forme. E tutto questo ricade anche sulla professione dell’archeologa, che oltre a tutte le tare tipiche dei film degli anni ’80 declinate al femminile, finisce in secondo piano perché l’oggetto da scoprire qui è la stessa Lara.

Nel libro fai notare come gli archeologi maschi al cinema siano molto più numerosi delle colleghe donne. Nell’archeologia vera la sproporzione è simile?

L’equilibrio sta un po’ cambiando. Le facoltà umanistiche hanno sempre avuto più donne che uomini ma ad arrivare al vertice sono sempre in maggioranza gli uomini, talvolta le donne sono anche sottopagate rispetto ai colleghi maschi. È una situazione parcellizzata ed è difficile fare un quadro preciso. Detto questo, quello dell’archeologo è un lavoro molto democratico, uomini e donne fanno lo stesso identico lavoro, svolgono le stesse identiche mansioni.

In conclusione: meglio un’avventura alla Indy o una vera sessione di scavi?

Bella domanda… I primi tre Indiana Jones, al netto di tutto, sono dei buoni film, non so cosa verrebbe fuori dal racconto di un’autentica sessione di scavi. Proprio l’altro giorno, alla presentazione del libro, un collega diceva che forse potrebbe venir meglio in una serie tv, e forse è vero. Ma dobbiamo partire dal presupposto che a comunicare e divulgare il nostro lavoro dobbiamo essere noi archeologi. Purtroppo in Italia di trasmissioni tematiche non ce ne sono state così tante, in Inghilterra erano e sono molte di più e questo ha creato maggiore consapevolezza nel pubblico.

vedi anche

Guarda la playlist video di Sky a tema cinema

)

)

)

)

)