Tra premiati e nuove tendenze, il reportage di Federico Buffa e Mauro Bevacqua di questa particolarissima edizione della kermesse fondata da Rober Redford

La missione del Sundance (Il cui brand forse è legato al Festival ma che ha nel Laboratorio il motore di tutto”, dice il suo fondatore Robert Redford) è quella di permettere ai registi di “rischiare, provocare e non aver paura del fallimento, da vivere invece come un passo in avanti”. Le fondamenta di quello che rimane il Festival di Cinema Indipendente più famoso e celebrato al mondo —oltre 14.000 lavori ricevuti e vagliati, 141 accettati, 39 gli esordienti— non cambiano neppure per l’edizione 2021, che ha visto il Sundance Film Festival svolgersi in forma giocoforza nuova e rivoluzionata, in una versione necessariamente “virtuale” per le conseguenze della pandemia globale e ridotta nella durata (sei giorni invece dei consueti dieci, ma numeri record: quasi triplicata l’audience raggiunta in remoto, in ognuno dei 50 stati USA e in 120 Paesi in tutto il mondo). Non sono mancati i soliti spunti e le consuete indicazioni da una vetrina globale sempre ricca e stimolante.

“Summer of Soul” apre e chiude (trionfalmente)

Presentato alla Opening Night, l’opera prima del batterista dei “The Roots” Amir “Questlove” Thompson ha immediatamente lasciato il segno, portando il pubblico a chiedersi: “E ora come si fa meglio di una cosa del genere?”. Semplice, non si fa meglio — come confermato nella giornata conclusiva del festival all’annuncio dei consueti vincitori. “Summer of Soul (…Or, when the revolution could not be televised)” ha trionfato incassando tanto il premio della giuria che quello del pubblico nella sezione riservata ai documentari USA. Dopo oltre 50 anni di “sospetto” oblio (il messaggio che si vuole mandare è anche questo: non è certo un caso se per mezzo secolo l’incredibile materiale video alla base del documentario è rimasto abbandonato e dimenticato nella più classica delle cantine) la forza delle immagini dell’Harlem Cultural Festival tenutosi nell’estate del 1969 è assolutamente dirompente, immagini che riverberano ancora più forte inserendosi nelle tensioni razziali dell’America attuale. Tenutosi nell’arco di sei weekend nel cuore nero di New York City, a Mt. Morris Park, l’Harlem Cultural Festival porta sul palco i grandi nomi della musica black — da Nina Simone a Mahalia Jackson, da Stevie Wonder a B.B. King e tanti altri ancora — e lo fa precedendo di poche settimane il leggendario raduno di Woodstock, quella “tre giorni di pace & musica” che finirà per diventare il simbolo di una generazione e di un decennio. Perché invece l’Harlem Cultural Festival — di certo non meno prestigioso per lineup e successo (dalle 30 alle 50mila presenze ogni weekend) — è stato così a lungo ignorato? La risposta sta nel timore che una certa America nera incuteva e forse incute ancora, e che in “Summer of Soul” emerge più vitale e travolgente che mai, tanto nel talento degli interpreti quanto nella potenza del loro messaggio. Negli stessi giorni del raduno festoso di Mt. Morris Park, l’America bianca porta anche il primo uomo sulla Luna: “We couldn’t care less” — “Non ce ne potrebbe fregare di meno” — la risposta del pubblico black sotto il palco. C’erano già allora due Americhe: una è stata celebrata e raccontata per mezzo secolo, l’altra trova solo ora i riflettori che merita.

approfondimento

CODA, il film di Siân Heder sbanca il Sundance Film Festival

“Coda”: l’altro grande vincente

Doppietta (giuria e audience) anche nella categoria US Dramatic: a vincere tutto è “Coda”, family drama che magari non impressiona per originalità nella trama ma che ha il suo punto di forza nell’incredibile performance di un gruppo di attori non-udenti capaci di rubare la scena grazie a una capacità di comunicazione che unisce in egual misura forza e delicatezza. Il linguaggio dei segni non è mai stato così vivo, divertente e reale nel racconto di una famiglia di pescatori sulle coste del Massachusetts nella quale l’unica normodotata —la figlia minore, una splendida Emilia Jones— trova nel talento per il canto un’alternativa inattesa al difficoltoso business familiare. Apple ci ha puntato forte, acquisendone i diritti per 25 milioni di dollari.

.jpg)

Luchino Visconti, Venezia e la Svezia

"Di me ormai non rimane molto". Le parole della madre prima di scomparire, quando Bjorn Andresen ha solo 9 anni, sono le stesse del protagonista mentre riflette sulla sua vita piena di tragedie familiari, depressioni e una perdita di senso delle cose iniziata a 15 anni. È allora che Andresen — scelto da Visconti dopo una minuziosa ricerca per incarnare il concetto stesso di bellezza nel personaggio di Tadzio in “Morte a Venezia” — diventa “The most beautiful boy in the world” del titolo (World Doc), venerato da Parigi a Tokyo (a lui si ispira il volto e il manga di Lady Oscar) senza che nessuno si sia mai preoccupato di chiedergli se tutto quel circo lo rendesse o no felice. Malinconico e triste, il documentario è una confessione a cuore aperto di un uomo docile e inconsolabile ma anche una sorta di metaforica scheggia impazzita staccatasi mezzo secolo fa dal corpo principale (il capolavoro di Visconti, premiato anche a Cannes nell’estate 1971) e da allora rimasta in orbita, abbandonata a se stessa e fuori controllo

L’agenda dettata dall’attualità

Se il 2020 ha portato sulle prime pagine dei giornali e nei titoli dei tg slogan e parole nuove poi divenute familiari — “Black Lives Matter” e “coronavirus” su tutte — lo schermo targato Sundance fa come sempre da specchio al mondo fuori dalla sala. Le rivendicazioni del potere nero già presenti in “Summer of Soul” sono il tema portante di “Judah and the black Messiah” mentre “In the same breath” (entrambi Premieres) getta uno sguardo inquietante e rivelatore sui primi mesi della pandemia scoppiata a Wuhan: le telecamere nascoste mostrano gente moribonda per le strade, terapie intensive in tilt e testimoniano la solita propaganda del governo cinese determinata come sempre a negare tutto. Lo zoom finale sulle lapidi dei cimiteri cinesi smascherano infine le cifre ufficiali di Wuhan: 3.000 morti secondo il governo, 30.000 secondo le ricostruzioni basate sul numero di cremazioni. Una sconsolata riflessione sulla democrazia che si rispecchia anche nel significativo “President” (World Doc), documentario sulle prime elezioni cosiddette “libere” dello Zimbabwe nel 2018 dopo 40 anni di dittatura: tra corruzioni e violenze non finisce bene, e far correre il pensiero a Trump e agli assalti del Campidoglio del 6 Gennaio diventa quasi automatico.

Giochi di rimando

C’è l’attualità ma c’è anche una sorta di continuità col passato — del Sundance stesso o del cinema che cita il cinema — in diversi titoli visti sugli schermi (virtuali) di Park City. “Sabaya” (World Cinema Doc) è la parola che indica le donne yazidi catturate dall’ISIS e trasformate in ostaggi e schiave sessuali, come il premio Nobel 2018 Nadia Murat la cui storia venne raccontata proprio nel gennaio di quell’anno al Sundance nel bellissimo “Sulle sue spalle — On her shoulders”. In “Mass” (Premieres) i bastoni che uccidono nella lite al parco di “Carnage” diventano i fucili delle stragi scolastiche americane. Ma proprio come fa Polanski, l’esordiente Fran Kranz si concentra sul post: un claustrofobico incontro a quattro tra i genitori della vittima e quelli del carnefice, interamente girato all’interno di un’unica stanza. Ancora: “How it ends” (Premieres) è uno strampalato racconto delle 24 ore che precedono la fine del mondo e tanto per una certa sospensione quasi onirica del racconto quanto per la forte attenzione alla componente estetica si inserisce in quel filone di film che al Sundance trovano sempre più spazio che altrove — da “Ingrid goes west” (2017) al recente “Kajillionaire” (2020) — schierando però un cast ricchissimo (da Olivia Wilde a Fred Armisen, da Helen Hunt a Sharon Van Etten).

.jpg)

I vincitori globali

“World Cinema” racchiude le due sezioni che aprono una finestra sul mondo, con i lavori anche qui suddivisi tra documentari e film drammatici. Nella prima il premio della giuria va a “Flee”: sembra una graphic novel di Guy Delisle, trasportata sul grande schermo per raccontare la vera storia di Amin, profugo afghano fuggito prima in Russia e poi in Danimarca per lasciarsi alle spalle la guerra civile che infuria nel suo Paese. A complicare il tutto l'omosessualità del protagonista, perseguita in patria e difficile da raccontare alla propria famiglia: non un normale film d'animazione ma una confessione a cuore aperto e una sorta di terapia liberatoria. Il pubblico ha invece premiato “Writing with fire”, che punta i riflettori sulla prima testata giornalistica indiana guidata solo da donne, nata nel 2002, attesa a un inevitabile fallimento, sommersa da pregiudizi e minacce di ogni tipo ma che oggi — dopo quasi vent'anni — non solo è ancora viva ma è pure diventata un media seguito e rispettato, seppur a fatica. En plein audience-grand jury, invece, per “Hive” esordio dietro la macchina da presa della regista kosovara Blerta Basholli che rivela il talento della bravissima Yllka Gashi nel ruolo della protagonista Fahrije. A sei anni dalla guerra del Kosovo, notizie ufficiali del marito — disperso, deportato o morto — ancora non ce ne sono. La comunità locale vuole la donna inerme in un’immobile attesa ma Fahrije ha già visto spezzata una vita e non vuole sacrificarne un’altra (la sua). La reazione prende il via con un business improvvisato nascosto tra le mura domestiche, tutto al femminile.

Il femminile, appunto

In un periodo particolare, in cui il dibattito sugli “Incel” si sta facendo sempre più globale e contemporaneamente figure di donne “forti” stanno sconvolgendo molti scenari (da Kamala Harris in giù), il Sundance ha proposto un’infinità di sfumature al femminile che hanno conquistato a forza il palcoscenico. È il caso del documentario “Misha and the Wolves” (World Doc) su Misha Defonseca — la vera storia su una sedicente sopravvissuta all’Olocausto rivelatasi essere una mitomane solo dopo aver raggiunto la fama globale — ma anche del biopic “Rita Moreno: just a girl who decided to go for it” (US Doc) che segue la parabola di una delle prime stelle latine di Hollywood, dalla storia di amore/odio con Marlon Brando alla capacità di reinventarsi nel post-West Side Story, diventando una delle prime voci di quello che oggi è conosciuto come movimento #metoo. Valgono una citazione una piccola gemma come “Passing” (US Dramatic), debutto dietro la cinepresa dell’attrice Rebecca Hall e opera tra le più eleganti, con una New York City degli anni ’20 in uno splendido bianco&nero a far da cornice a un dramma sulla comunità afroamericana, e anche il sensuale “Ma Belle My Beauty” (Next): i rimandi sono al Bertolucci di “Io ballo da sola” o al più recente “Chiamami col tuo nome” di Guadagnino, con due donne americane a rincorrersi in un rapporto poliamoroso tra le campagne francesi e un marito non troppo d’accordo

.jpg)

Shakespeare digitale|

Esattamente un quarto di secolo fa Baz Luhrmann portava in scena — in una versione (allora) definita moderna e contemporanea — la tragedia delle tragedie shakespeariane, Romeo e Giulietta. La “e” della congiunzione era sostituita da un “+”, i due personaggi principali affidati a Leonardo DiCaprio e a Claire Danes. Fast-forward 25 anni: il “+” viene a sua volta sostituito da un “#” — l’hashtag simbolo di una nuova contemporaneità — i due amanti sono Camaron Engels e Francesca Noel ma perfino i loro nomi sono abbreviati alle semplici iniziali (“R#J”, Next) perché la comunicazione del terzo millennio va di corsa. E rivalità, amori, tradimenti, delitti e risse vedono sempre Montecchi da una parte e Capuleti dall’altra, ma tutto si svolge dentro lo schermo di uno smartphone, tra video stream e Instagram stories, Likes e cuori, DMs e chat, a colpi di notifiche prima ancora che di coltelli. Ed è proprio nell’enorme lavoro fatto per adattare ai tempi della Gen Z l’eterna tragedia shakespeariana che sta l’aspetto più interessante del lavoro diretto da Carey Williams. “Più un esperimento che un film”, ha detto qualcuno. Vero, forse. Ma riuscito.

.jpg)

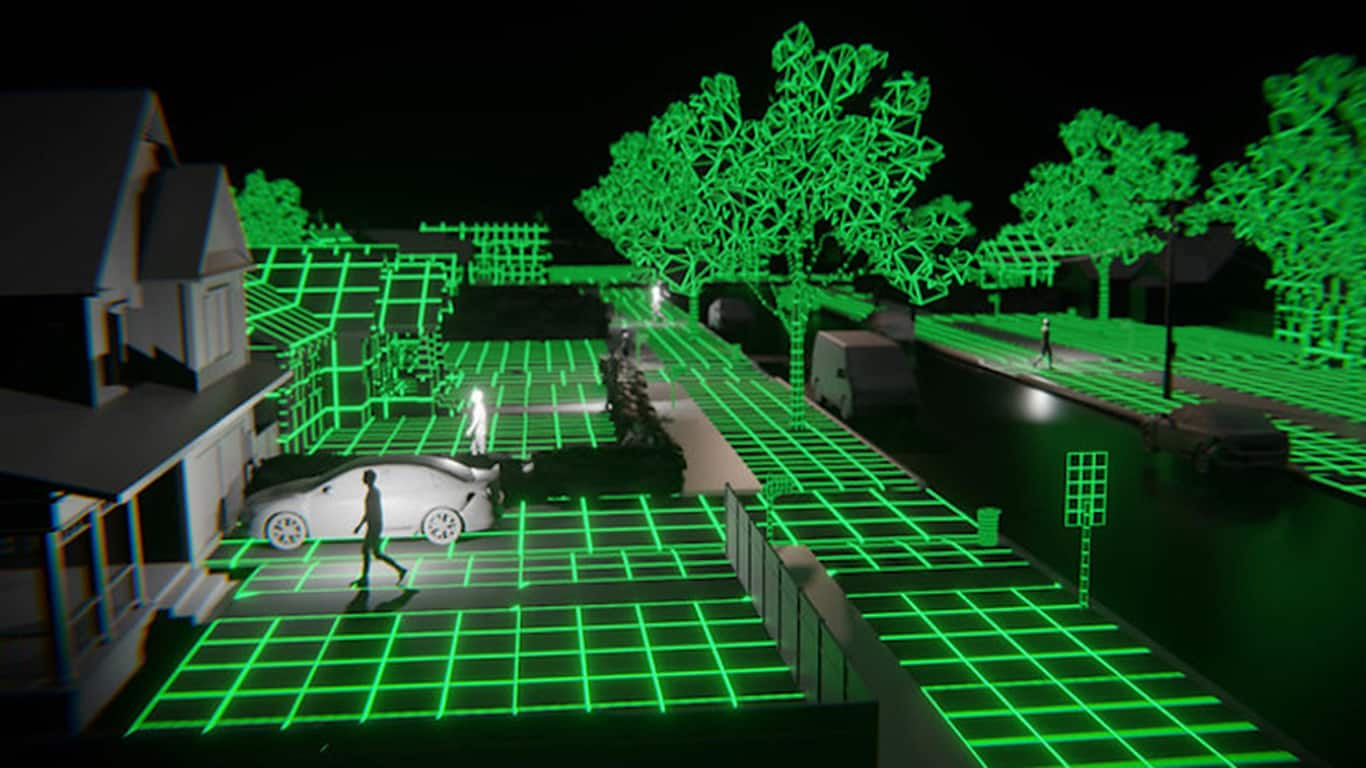

Tecnologia ubiqua |

ale è oggi (che piaccia o no) la tecnologia: presente ovunque — nelle nostre vite come nelle trame dei film in concorso. Una presenza trasversale, tanto da affiorare in titoli diversi di diverse sezioni. In “Users” (US Doc) si insinua nel rapporto più umano e viscerale possibile, quello tra una madre e il proprio figlio, minacciando in qualche modo di sostituirsi a esso; in “All light, everywhere” (altro US Doc) si declina invece nel tema, delicato, della sorveglianza, in questo caso applicato alle forze dell’ordine; nel visionario “Strawberry mansion” (Next) rende possibile l’avvento dell’advertising nei nostri sogni, in un 2035 che appare meno lontano di quel che sembra; in “Searchers” (sempre Next) ridisegna l’arte perduta del corteggiamento, che ai tempi di Tinder — e del distanziamento sociale imposto dalla pandemia — finisce per ridursi e degradarsi a dinamiche e processi per nulla diverso dall’ormai quotidiano rituale degli acquisti online; nell’ambizioso “A glitch in the matrix” (Midnight), infine, finisce per annullare quasi definitivamente i piani del reale e del virtuale. Da Platone a Philip Dick fino a Elon Musk, ci si interroga nel tempo su cosa sia davvero realtà (se esiste) e cosa finzione. Proprio come nel cinema, quando è fatto bene.

)

)

)

)

)