“Spenderli bene”. Quando si parla del Recovery Plan è un mantra. La valanga di prestiti e sussidi che arriva dall’Europa non deve finire buttata in progetti inutili

“Spenderli bene”. Quando si parla del Recovery Plan è un mantra. In realtà la prima sfida è ancora più semplice: perché quando si parla di soldi che arrivano dall’Europa il nostro paese non ha solo qualche difficoltà a spenderli bene. Spesso fatica proprio a spenderli. È una storia che richiede un passo indietro: ai fondi europei.

La lezione dei fondi europei

Il Recovery Fund (LO SPECIALE DI SKY TG24) è molto diverso dai normali finanziamenti che da decenni l’Italia riceve da Bruxelles. La prima differenza è che l’Italia, da molto tempo, prende meno di quanto versa perché è un paese relativamente ricco e c’è un folto gruppo di stati più poveri che beneficia anche del nostro contributo. Il Recovery fund, come sappiamo, ha ribaltato il quadro: l’Italia martoriata dal Covid riceverà più di quanto paga.

Clicca qui se non vedi la mappa.

L’altra differenza è che i tradizionali fondi europei si possono spendere con meno vincoli rispetto ai paletti rigidissimi del Recovery Fund. Ma vedere qual è il nostro pedigree su questo fronte ci può aiutare a capire perché i paesi più o meno frugali del nord sono così vigili e come mai per mesi la politica italiana discute così animatamente per decidere chi debba tenere in mano le leve di comando del piano.

Metà dei fondi non ancora spesi

Metà dei fondi europei arrivati nei sette anni scorsi ad oggi non sono stati ancora spesi. È vero che c’è ancora tempo, ma con il Recovery Plan la sfida cambia. Perché i tempi per programmare e spendere sono decisamente più stretti, e nel nostro Paese la macchina amministrativa spesso non si è dimostrata all’altezza. La regione Sicilia, per fare un esempio, nei primi tre anni dell’ultimo ciclo di finanziamenti europei non è riuscita a decidere come spendere nemmeno un euro dei fondi per lo sviluppo regionale.

Pochi mesi fa la Corte dei Conti ha così commentato l’utilizzo dei fondi per le politiche agricole: “la storica incapacità delle strutture nazionali e regionali perdura e purtroppo non si riscontrano miglioramenti”. La magistratura contabile, non a caso, parla di un quadro “abbastanza deludente”.

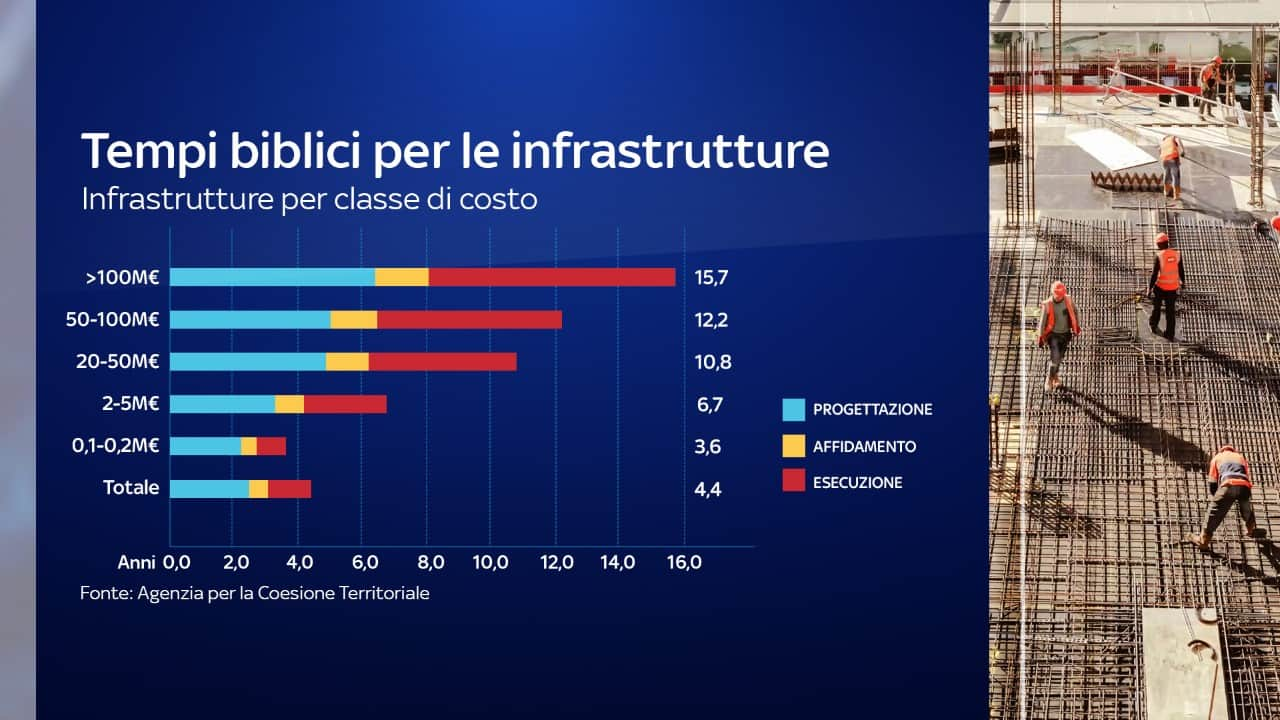

Una volta che si è deciso come spendere i soldi, mettiamo anche nel modo più utile che esista, poi l’opera in questione bisogna realizzarla. E qui arriva l’altro problema. In Italia se si vuole fare qualcosa di significativo, che costi diciamo 10 milioni, servono in media 8 anni. Una buona parte di questo tempo non serve letteralmente a nulla: è quello che si perde, ad esempio, tra il completamento del progetto e il momento in cui si pubblica il bando per scegliere l’impresa che lo realizzerà.

Quegli 8 anni, col Recovery Plan, semplicemente non ci sono. Le opere, anche quelle che devono partire da zero, devono finire entro il 2026. Altrimenti i soldi si volatilizzano. Sui famosi 191 miliardi c’è un timer inesorabile: quando arriva a zero, tutto il gruzzolo che è rimasto lì sparisce nel nulla.

Ne è conscio il governo stesso, che non a caso cita proprio le lezioni apprese dall’utilizzo dei fondi europei e si è impegnato in un “rafforzamento straordinario” della capacità di spendere i soldi: più persone, meno burocrazia e strumenti tecnologici adeguati per monitorare e coordinare ogni investimento, ogni opera, ogni cantiere. Ecco i primissimi provvedimenti relativi al Recovery plan sono proprio quello sulla governance (cioè decidere chi comanda e controlla tutto il meccanismo) e sulla semplificazione delle norme. Sono quelle le prime grandi opere da realizzare. E se non ci si riesce, il rischio che il timer del Recovery corra più veloce di noi è più che concreto.

)

)

)

)

)